Qué es la poesía y cuáles son sus características principales

La poesía no es un misterio para iniciados: es una manera de mirar y decir. Ordena la experiencia por imagen, música y silencio. Cuando me mudé de Haití a Chile y empecé a escribir en español, descubrí algo esencial: aunque me faltaran palabras, el verso me daba respiración. En mi poemario bilingüe Flor de tumba – Flè kav sostuve escenas con cortes precisos, repeticiones suaves y objetos concretos (una taza, una lámpara, el olor del pan). Ese entrenamiento —del oído a la página— es lo que te propongo aquí: entender qué es la poesía y cómo reconocer sus rasgos sin enredos.

Si recién llegas a este tema, te conviene explorar la sección La poesía para ver todo el mapa de contenidos conectado.

Definición de poesía (significado y alcance)

Poesía es el uso intensivo del lenguaje para concentrar sentido a través de ritmo, imágenes y pausas significativas. No siempre rima ni necesita formas fijas: lo que la distingue es la música interna y la tensión que dejan los cortes de línea y los silencios.

A diferencia de una explicación en prosa —que busca avanzar de A a B— el poema no solo “informa”: hace sonar lo que dice. Por eso, una palabra colocada al final del verso puede pesar tanto como una idea larga en un párrafo.

Poesía vs. poema (diferencia de uso)

- La poesía: el género y la práctica —la tradición, las posibilidades expresivas, la conversación con la historia y el presente.

- El poema: la pieza concreta que escribes o lees hoy: unas líneas, una página, un libro entero.

Cuando trabajamos en taller, suelo decir: la poesía es el oficio; el poema, tu resultado de hoy. Enseño a escuchar el aliento del texto antes de llenarlo de adjetivos: si la respiración es natural, el poema ya tiene cimientos.

Poesía con rima y en verso libre (qué cambia en la respiración)

- Con rima: la música aparece por coincidencia de sonidos (asonante o consonante). Esto crea expectativa y clausuras más notorias.

- En verso libre: no hay rima ni medida fija, pero sí principios rítmicos: repeticiones, paralelismos, encabalgamientos, alternancia de longitudes. La música la construyes con elección de cortes y ecos discretos.

Si quieres escuchar ejemplos y decidir cuándo conviene cada rima, aquí tienes una guía práctica: Rima en la poesía: asonante vs. consonante con ejemplos.

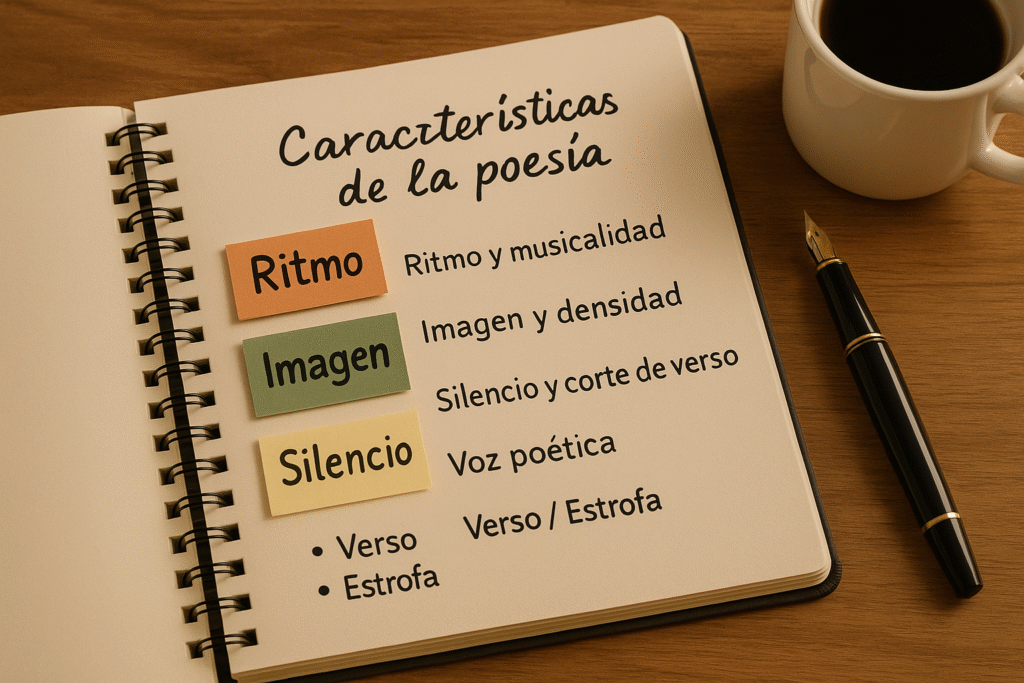

Características principales de la poesía (resumen claro)

Las piezas y corrientes cambian, pero hay rasgos estables que te ayudan a reconocer lo poético incluso sin rima.

Ritmo y musicalidad del lenguaje

La poesía respira por versos. Esa medida del aliento —con o sin métrica fija— organiza la atención del lector. El ritmo aparece por:

- Repeticiones (anáforas, paralelismos).

- Contrastes de longitud (versos cortos/largos).

- Acentos que se repiten de forma reconocible.

- Silencios que se oyen (saltos de línea, blancos en la página).

Ejemplo original (verso libre):

Abro la puerta.

La lámpara no alcanza la cocina.

La taza aún está tibia.

El corte antes de “tibia” prepara un cierre suave; si unieras todo en prosa, el efecto se diluye. Para profundizar en cómo la medida del verso cambia el tono, te servirá Tabla de metros más usados en español (con ejercicios).

Imagen y densidad semántica

Un buen poema condensa: dice más con menos. En lugar de conceptos vagos (“tristeza infinita”), trabaja con objetos en acción (“la taza se enfría donde dejaste el pan”). La imagen concreta porta la emoción; no la explica.

Como Steve el Poeta, he aprendido que una imagen dominante por tramo ordena todo: si el poema va de “llave”, “puerta” y “luz”, no le agregues “galaxias” a mitad de camino. Mantén el campo semántico y deja que el lector complete.

Silencio, corte de verso y eco

La poesía no se juega solo en lo que dice, sino en dónde calla.

- Corte de verso: la palabra del borde (final de línea) queda expuesta; gana memoria.

- Silencio útil: un salto en blanco puede funcionar como giro o respiración.

Mini-demostración:

Abro la puerta.Nadie.

La taza aprende frío.

Ese “Nadie” en isla tiene un peso que en prosa pediría varias frases para sugerir.

Voz poética y punto de vista

La voz no es un adorno; es la posición desde la que miras y nombras. Puede ser íntima, observadora, coral. Cambiar de persona gramatical (yo/tú/ella) modifica de inmediato la temperatura del poema.

En mis talleres, a veces pido escribir la misma escena en primera y en segunda persona. La voz cambia la distancia, el mandato, la promesa. Un verso en segunda (“Abres la puerta…”) puede convertir la lectura en diálogo.

Unidades formales: verso y estrofa (función, no teoría pesada)

- Verso: una línea de respiración.

- Estrofa: grupo de versos que funciona como unidad (planteo, giro, cierre).

- Poema: la pieza completa (desde un monoverso hasta un libro entero).

Comprender estas unidades no obliga a escribir con formas fijas, pero te da control: podrás decidir cuándo conviene una serie fluida (romance) y cuándo un cierre rotundo (soneto). Si necesitas un mapa básico de términos para no perderte, guarda este recurso: Glosario de poesía: términos esenciales.

Elementos que sostienen esas características (adelanto)

Sin entrar aún en la parte más técnica, conviene asomar a tres pilares:

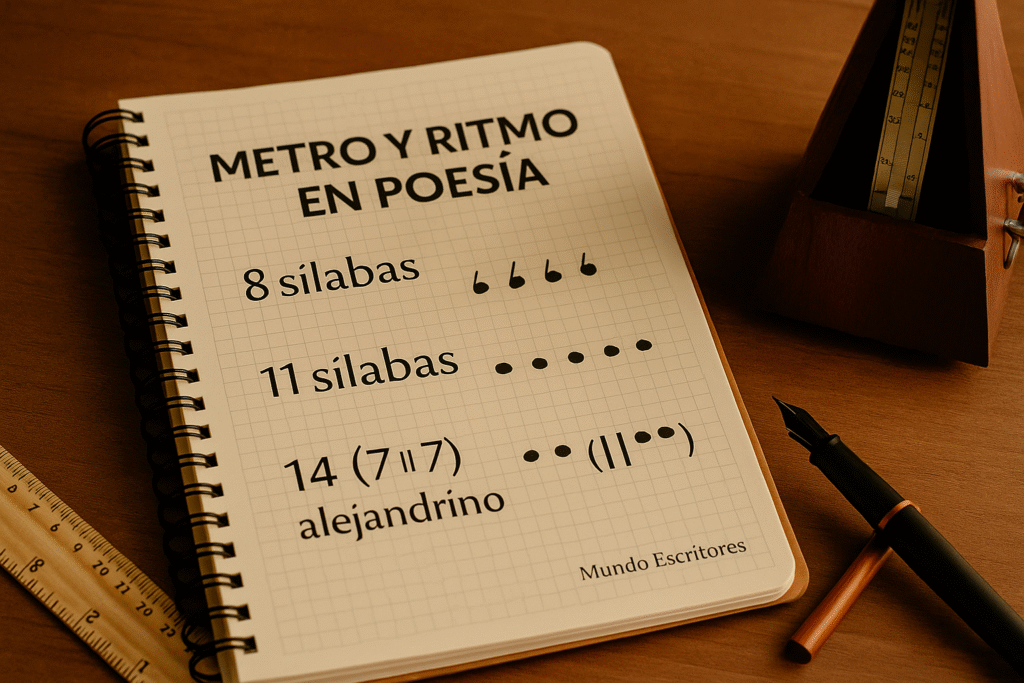

- Metro y ritmo: entrenar 8 (octosílabo), 11 (endecasílabo) y 14 (alejandrino 7‖7) afina el oído y te enseña dónde cortar. (Más adelante verás ejemplos prácticos y una tabla sencilla.)

- Rima: la asonante favorece el flujo narrativo; la consonante firma clausuras con más fuerza. (Practicaremos dísticos breves para oír la diferencia.)

- Lenguaje poético: metáfora, anáfora, aliteración, encabalgamiento… bien usados, sostienen la música, no la decoran.

Cuando cierres esta lectura, te recomiendo pasar por El lenguaje poético para ver ejemplos rápidos y, si quieres seguir explorando categorías y subtemas del género, entra a Qué es la poesía.

Metro y ritmo: cómo suena un poema (sin enredos)

El poema respira por versos. Aunque trabajes en verso libre, entrenar algunos metrajes te afina el oído y te muestra qué efecto produce cada “longitud” de aliento.

Octosílabo (8): contar con naturalidad

- Para qué sirve: fluidez, cercanía, memoria.

- Ejemplo (8): Cruza la plaza el viento.

- Uso típico: secuencias narrativas breves, como en el romance.

Endecasílabo (11): precisión y contraste

- Para qué sirve: matizar ideas, rematar con elegancia.

- Ejemplo (11): Se enciende el patio, breve, en tu zapato.

- Truco: coloca palabras fuertes cerca del final del verso.

Alejandrino (14 = 7‖7): dos mitades en diálogo

- Para qué sirve: amplitud y pausa interior.

- Ejemplo (7‖7): La casa se enciende / respira lento el día.

- Clave: la cesura (esa pausa central) divide el verso en dos mitades que “conversan”.

Si quieres una panorámica con más medidas y usos, te será útil una tabla práctica de metros con ejemplos y ejercicios. La iremos publicando en profundidad en Tabla de metros más usados en español (con ejercicios).

Rima asonante y consonante: cuándo conviene cada una

Asonante: avanzar sin forzar el cierre

- Qué es: coinciden solo las vocales desde la sílaba tónica.

- Efecto: relato fluido, tono más “hablado”.

- Dístico de ejemplo: Se inclina el tren sobre el río;

regresa tarde mi destino.

Consonante: firmar el final

- Qué es: coinciden vocales y consonantes desde la tónica.

- Efecto: precisión y clausura.

- Dístico de ejemplo: Se queda el río manso bajo el puente,

y bebe el tiempo el hilo de la fuente.

Errores comunes con la rima (y arreglo rápido)

- “Todo rima”: canción/razón no es consonante (diptongo vs vocal simple). Decide si vas por asonante o cambia una palabra.

- Rima “por inercia”: si suena forzada, cambia el campo semántico (no todo con “luna”).

Cuando quieras profundizar con más oídos y pares de ejemplos, tendrás una guía dedicada en Rima en la poesía: asonante vs. consonante con ejemplos.

Lenguaje poético: recursos que sostienen la música

No son adornos: construyen el poema. Aquí, los más rendidores con un uso limpio.

Metáfora (imagen vertebral)

- Idea: una cosa es otra para revelar un matiz.

- Evita el cliché: cambia “tristeza infinita” por objeto en acción.

- Ejemplo: La tarde es una llave; abre harina en la mesa.

Anáfora y paralelismo (repetición con avance)

- Idea: repetir estructura pero sumando algo nuevo.

- Ejemplo: Abro la puerta.

Abro la taza tibia en la mesa.

Abro la tarde que huele a pan.

Aliteración leve (eco sonoro)

- Idea: repetir sonidos sin empalagar.

- Ejemplo: Respira el pan, la pala pasa.

Encabalgamiento (tensión del salto)

- Idea: el sentido “cae” en el verso siguiente.

- Ejemplo bueno: Dejé la taza

sin tu nombre.

Si quieres un mapa rápido de términos con definiciones claras, pásate por Glosario de poesía: términos esenciales. Y para ver estos recursos en contexto más amplio, El lenguaje poético te da puerta de entrada con ejemplos.

Poesía vs. prosa: comparación práctica

| Aspecto | Poesía | Prosa |

|---|---|---|

| Unidad | Verso (y estrofa) | Oración (y párrafo) |

| Motor | Ritmo, imagen, silencio | Secuencia, explicación |

| Respiración | Cortes, pausas, eco | Puntuación, conectores |

| Memoria | Cierre en palabra fuerte | Cierre de idea o argumento |

| Página | Disposición también significa | Maquetación sirve a la claridad |

| Lectura | Voz alta para oír el pulso | Voz alta para fluidez del sentido |

Ejemplos comentados: la misma escena, dos efectos

Prosa breve (8–9 líneas)

Volví a casa y dejé la mochila en el pasillo. La lámpara del fondo no alcanzaba la cocina. Abrí la ventana y el olor del pan entró primero. Puse dos tazas aunque no sabía si vendrías. La mesa estaba fría.

Poema (verso libre, con cortes y silencios)

Vuelvo a casa.

La mochila en el pasillo.

La lámpara del fondo

no alcanza la cocina.Abro la ventana:

entra el pan primero.Pongo dos tazas.

No sé si vienes.

La mesa

aprende frío.

Qué cambió

- Los bordes de verso cargan palabras-pivote: ventana, pan, tazas, frío.

- El blanco antes del remate crea un tiempo que la prosa resuelve con explicación.

Cómo escribir tu primer poema (guía exprés + 2 ejercicios)

Paso a paso (que uso en taller)

- Lista sensorial (1 minuto): 3 objetos, 2 acciones, 1 olor.

- Elige un principio rítmico: repetición leve (“Abro…”), alternancia corto/largo, o dos caídas con encabalgamiento.

- Escribe 6–8 versos: coloca una palabra fuerte al final de dos líneas.

- Poda: borra adjetivos obvios; cambia por verbos/objetos.

- Voz alta: ajusta cortes según la respiración.

Ejercicio 1 — Lista → versos (resuelto)

- Lista: taza, pasillo, ventana / respira, cruje / pan

- Salida posible: Cruje el pasillo.

La taza respira.

La ventana, pan.

Por qué funciona: tres imágenes concretas, un verbo que da vida, un cierre con eco (sustantivo fuerte).

Ejercicio 2 — Repetición con avance (resuelto)

- Regla: todas las líneas empiezan con “Abro”, pero cada una suma algo.

- Salida posible: Abro la puerta.

Abro la taza tibia en la mesa.

Abro la tarde que huele a pan.

Abro mi nombre para que entres.

Por qué funciona: la anáfora sostiene la música y cada línea desplaza la escena.

Tipos y formas que lo ejemplifican

La definición gana cuerpo cuando vemos qué hace cada tipo y qué efecto deja en el lector. No se trata de encasillar, sino de elegir herramientas para la intención del texto.

Lírica, épica y dramática

Lírica

Habla desde la intimidad: emoción, mirada, memoria.

- Ejemplo (original, verso libre): La taza se enfría donde dejaste el pan.

El pasillo aprende tu nombre.

Épica

Relata acciones y viajes; tiene impulso narrativo y aliento mayor.

- Ejemplo (8 sílabas, tono de romance): Cruza la costa el viento,

la barca vuelve en bruma.

Dramática

La voz se hace escena: diálogo, tensión inmediata, gesto.

- Ejemplo (apertura mínima): —¿Vuelves?

—Vuelvo si la lámpara sigue encendida.

Si quieres una lectura de arranque para cada una, prepara estos focos: Poesía lírica: definición y ejemplos, Poesía épica: grandes relatos en versos y Poesía dramática: la fuerza de la escena. Cuando estén publicados, podrás recorrer sus ejemplos con más calma desde La poesía.

Soneto, romance y verso libre (tres caminos para el mismo paisaje)

Soneto (14 endecasílabos, rima consonante)

Proporciona planteo–desarrollo–giro–cierre con un remate de alta precisión. Funciona cuando buscas clausura.

— Para sentir su arquitectura en acción: El encanto del soneto: una oda a la belleza de la poesía.

Romance (octosílabos, rima asonante en los pares)

Narra con fluidez memoriosa; perfecto para escenas en cadena y voces cercanas.

Verso libre

No usa rima ni medida fija, pero sostiene una música hecha de cortes, repeticiones y silencios.

— Si quieres practicarlo desde el primer día: Explorando las profundidades del verso libre: definición y características distintivas.

Como Steve el Poeta, he trabajado los tres caminos en escenarios y talleres. Cuando migré de Haití a Chile, el verso libre me permitió respirar el español sin forzar rimas; más tarde, el soneto me enseñó a cerrar con precisión lo que el libre abría.

Cómo leer poesía (5 pasos prácticos)

Leer poesía no es “descifrar un acertijo”: es oír y mirar con método. Esta es la ruta que uso en mis talleres y en mis propias relecturas antes de editar.

Paso 1 — Oír primero (voz alta)

Lee en voz alta sin buscar “entenderlo todo”. ¿Dónde respira el texto? Marca con lápiz los puntos donde paras de manera natural. Si la puntuación te obliga a forzar el aire, quizá el poema pide otro corte.

Paso 2 — Capturar la imagen dominante

Escribe al margen tres palabras concretas del poema (objeto/gesto/luz). Esa tríada suele revelar la columna vertebral de la pieza.

Paso 3 — Detectar el principio rítmico

¿Hay anáforas (“Abro… Abro…”), alternancia corto/largo, encabalgamientos? No necesitas medir todo: basta con notar qué se repite y cómo.

Paso 4 — Leer el blanco

Los vacíos también significan. Un verso aislado, una “isla” en la página, puede ser giro o golpe de sentido. Cuando veas un blanco grande, pregúntate por qué.

Paso 5 — Releer con hipótesis

Ahora sí, busca conexiones semánticas: campo léxico (taza/mesa/pan), variaciones de tiempo (pasado/presente), desplazamientos de persona (yo/tú). Relee con esa hipótesis y observa si el poema la confirma o la subvierte.

Sugerencia final: contrasta una lectura en voz propia y otra en voz ajena (alguien más leyendo tu poema). Ese oído externo revela pausas o tropiezos que tú ya “naturalizaste”.

Errores comunes y cómo arreglarlos (con mini-soluciones)

- Prosa troceada

- Síntoma: cortar oraciones sin principio rítmico.

- Arreglo: fija una regla audible (anáfora, paralelismo, encabalgamiento con sentido).

- Antes: “Salí a caminar y pensé en todo…” (en líneas).

- Después: Salgo a caminar.

Pienso en lo que quedó.

Dejo la casa

como estaba.

- Metáfora inflada

- Síntoma: abstracción grandilocuente (“alma sideral infinita”).

- Arreglo: objeto en acción.

- Después: “La taza se agrietó donde dejabas el té.”

- Final débil (“de, la, que…”)

- Síntoma: verso termina en palabra gramatical.

- Arreglo: cierra en sustantivo o verbo.

- Después: “La ventana / se quedó abierta.”

- Rima por inercia (pobre o sucia)

- Síntoma: forzar “luna/fortuna” o casi-rimas (canción/razón).

- Arreglo: cambia campo semántico o decide por asonante.

- Puntuación que estorba el salto

- Síntoma: comas donde el salto de línea ya pausa.

- Arreglo: deja respirar al verso.

- Después: Abro la puerta.

La lámpara

no alcanza.

- Monotonía de longitud

- Síntoma: todos los versos iguales (cansancio).

- Arreglo: alterna corto/largo e inserta islas.

- Demasiadas metáforas compitiendo

- Síntoma: rosario de imágenes.

- Arreglo: elige una metáfora dominante por tramo; las otras acompañan.

- Encabalgamiento gratuito

- Síntoma: cortar sintagmas sin efecto.

- Arreglo: que el sentido caiga con intención.

- Después: Dejé la taza

sin tu nombre.

- Tono uniforme sin giro

- Síntoma: el poema “no respira”.

- Arreglo: introduce un cambio (de persona, de tiempo o de imagen) cerca del final.

- Clichés emocionales

- Síntoma: “corazón roto”, “alma en pena”.

- Arreglo: detalle concreto que encarne la emoción (harina en el mantel, lámpara que no alcanza la cocina).

Si te viene bien un mapa de términos para revisar cada arreglo con más precisión, ten a mano Glosario de poesía: términos esenciales. Para trabajar la música interna con más ejemplos, abre El lenguaje poético.

FAQs express (5 rápidas para cerrar)

1) ¿Hace falta rima para que sea poema?

No. La rima ayuda, pero el poema se sostiene por ritmo, imagen y silencio. El verso libre también es música.

2) ¿Cómo sé si mi texto es poema o prosa poética?

Haz el test del corte: mueve el borde del verso. Si el sentido y la música cambian, pide verso; si depende de conectores, pide párrafo.

3) ¿Qué metro conviene practicar primero?

Octosílabo (8) para soltura y endecasílabo (11) para precisión. El alejandrino (14) te enseña a respirar con cesura (7‖7).

4) ¿Puedo mezclar rima asonante y consonante?

Sí, con criterio: asonante para recorrer, consonante para cerrar (últimos dos versos, por ejemplo).

5) ¿Cómo leo un poema “difícil”?

Voz alta, tres palabras concretas al margen, principio rítmico, lectura del blanco, relectura con hipótesis. Si el poema resiste, funciona.

Cierre

La poesía es un método de atención: miras de cerca, eliges la palabra precisa y respiras con ella. Como autor bilingüe y como formador, mi experiencia me confirma que el lector no busca “resolver un acertijo”, sino sentir una música que lo ordene por dentro. Escribir (y leer) poesía es aprender a poner esa música en la página.

Si quieres seguir recorriendo el tema por caminos específicos, abre Qué es la poesía (Categoría) y explora las próximas entregas de Poesía lírica, Poesía épica y Poesía dramática (Artículos próximos). Para piezas ya disponibles, puedes leer El encanto del soneto (Artículo publicado) y Explorando el verso libre (Artículo publicado).