Obras de Virgilio: La Eneida y su influencia en la literatura universal

Por qué leer hoy a Virgilio

Leer a Virgilio no es visitar un museo: es entrar en la sala de máquinas donde Roma inventó su propio mito y, de paso, un idioma poético capaz de cantar la ciudad, el trabajo y el destino. Entre las Bucólicas, las Geórgicas y La Eneida, el poeta de Mantua dejó un tríptico que explica cómo una comunidad se piensa a sí misma: desde el sosiego pastoral hasta la épica fundacional. Si vienes del mundo homérico, reconocerás motivos y escenas; pero aquí la brújula ya no es la gloria individual, sino la pietas que ordena al héroe bajo un proyecto común. Para calibrar ese diálogo, es útil contrastar a Homero con la construcción romana que propone Virgilio.

En mi propio recorrido —autor, lector y editor en Mundo Escritores— llegué a Virgilio por la puerta de la épica y regresé por la del trabajo y la vida civil. Primero me atrapó La Eneida (un curso de literatura comparada me hizo releer el libro VI como viaje de iniciación y de memoria). Años después, preparando un taller de lectura para jóvenes, volví a las Bucólicas y Geórgicas y entendí su potencia didáctica: no solo celebran la naturaleza o la técnica agrícola; enseñan a mirar el mundo con precisión, ritmo y ética de comunidad. Si buscas el basamento clásico que alimenta gran parte de la tradición europea —y que luego reescribirá Dante— podrás enlazar esta lectura con Dante Alighieri y con una panorámica de Literatura griega, para situar los cruces entre mito, lengua y poder.

Bucólicas: la invención de la Arcadia romana

Temas y formas

Las Bucólicas (o Églogas) componen un ramillete de poemas pastoriles donde pastores dialogan y cantan en un paisaje idealizado. La forma dominante es el hexámetro dactílico, heredado de la épica, pero dispuesto aquí para una lírica de conversación y música de campo. Aparecen competencias responsoriales (cantos amebeos), invocaciones a divinidades y la Arcadia como espacio simbólico que condensa armonía, otium (ocio creador) y una nostalgia de orden sencillo frente a la ciudad. La naturaleza no es telón, sino interlocutora: ríos, árboles, vientos y animales participan del sentido moral.

En lectura comparada, esta Arcadia virgiliana dialoga con la herencia helénica (Teócrito) y con el mundo épico que conoces por Homero, pero cambiando de lente: ya no seguimos héroes en armas, sino pastores que miden la vida en cantos, cercas y estaciones.

Claves de lectura (hoy)

- Sencillez aparente, arquitectura precisa. Bajo el tono humilde hay un arte de la simetría: repeticiones medidas, paralelismos y estribillos que ordenan la emoción.

- Comunidad y voz coral. Las églogas hacen lugar al diálogo y a la competencia amistosa, un modo de aprender a decir y escuchar.

- Política velada. Aun en su idealización, las Bucólicas rozan la historia: exilios, reparto de tierras, desplazamientos que resuenan en toda la literatura romana. Este pliegue “civil” conecta después con Geórgicas y, en escala mayor, con La Eneida.

- Traducción y música. Si lees en español, compara traducciones: algunas conservan más la cadencia, otras priorizan la claridad. Para una iniciación cómoda, empieza por una versión fluida; más adelante, busca una edición anotada (veremos opciones en la sección final de ediciones).

Desde mi experiencia en talleres, las Bucólicas funcionan como ejercicios de voz: propongo a los alumnos reescribir un pasaje en clave local —el estero, la plaza, el cerro— para comprobar cómo el paisaje se vuelve ética y memoria. Ese juego de “traer a tierra” la Arcadia activa una lectura contemporánea sin perder la música clásica.

Huellas en la lírica posterior

El paisaje de Virgilio funda una tradición que llegará al Renacimiento y al Barroco: églogas españolas, pastorales italianas, bucolismo francés. En el ámbito hispánico, su rastro pasa por la poesía de corte y por la educación humanista que formó a generaciones de escritores. Cuando más tarde visites Obras de Miguel de Cervantes, notarás cómo ese ideal pastoril reaparece, ya como máscara crítica o juego intertextual.

Para ampliar el mapa de orígenes y vasos comunicantes, te conviene mantener a mano la panorámica de Literatura griega, te ayudará a ver cómo la voz bucólica de Teócrito se transforma en una Arcadia romana con acento propio.

Agricultura, abejas y alegoría cívica

Compuestas en cuatro libros, las Geórgicas son una meditación poética sobre el trabajo como fundamento de la vida común. Virgilio canta viñas, olivos, yuntas, estaciones, plagas y remedios; pero bajo el manual agrario late una ética: la comunidad se sostiene cuando el cuidado vence a la inercia. El poema convierte lo útil en bello sin traicionar la precisión: enumera aperos, calendarios de labores, injertos, riadas, y abre un capítulo inolvidable sobre las abejas (Libro IV), donde la colmena es espejo de polis y de imperio.

- Libro I: cultivos y ritmos del año; meteorología, presagios, señales del cielo.

- Libro II: árboles y viñas; la vid como arte, paciencia y selección.

- Libro III: ganadería, cría y enfermedades; el cuerpo animal como economía de la casa.

- Libro IV: la apicultura; orden, lenguaje y “política” de la colmena, rematada por el mito de Aristeo y la muerte de Eurídice que introduce un pathos trágico.

Leer hoy Geórgicas invita a mirar el planeta sin ingenuidad: técnica, límites, cuidado, interdependencia. Si vienes de Literatura del siglo XIX verás cómo el realismo social hereda la atención virgiliana por tareas y oficios, trasladada a fábricas, minas y ciudades.

Estilo y recursos (hexámetro, imágenes técnicas)

Virgilio talla el hexámetro dactílico con una limpidez que hace cantar lo práctico: símiles precisos, léxico concreto, cadencias que ordenan la memoria del lector. El efecto es doble: el labriego aprende y el ciudadano se reconoce en un civismo del detalle. En clase, suelo pedir a mis alumnos que reescriban una tarea doméstica con “métrica virgiliana” (frase larga, imagen clara, verbo de acción); el ejercicio muestra cómo la forma crea atención y ética.

Recepción en el mundo hispánico

De fray Luis a los ilustrados, Geórgicas fue escuela de lengua y de mirada. La idea de que la poesía puede enseñar sin perder belleza cruza siglos y llega, reconvertida, a manuales técnicos, crónicas y prosa científica clara. Si te interesa cómo lo técnico y lo literario se traban en autores modernos, un buen espejo es Gustave Flaubert por su prosa de precisión.

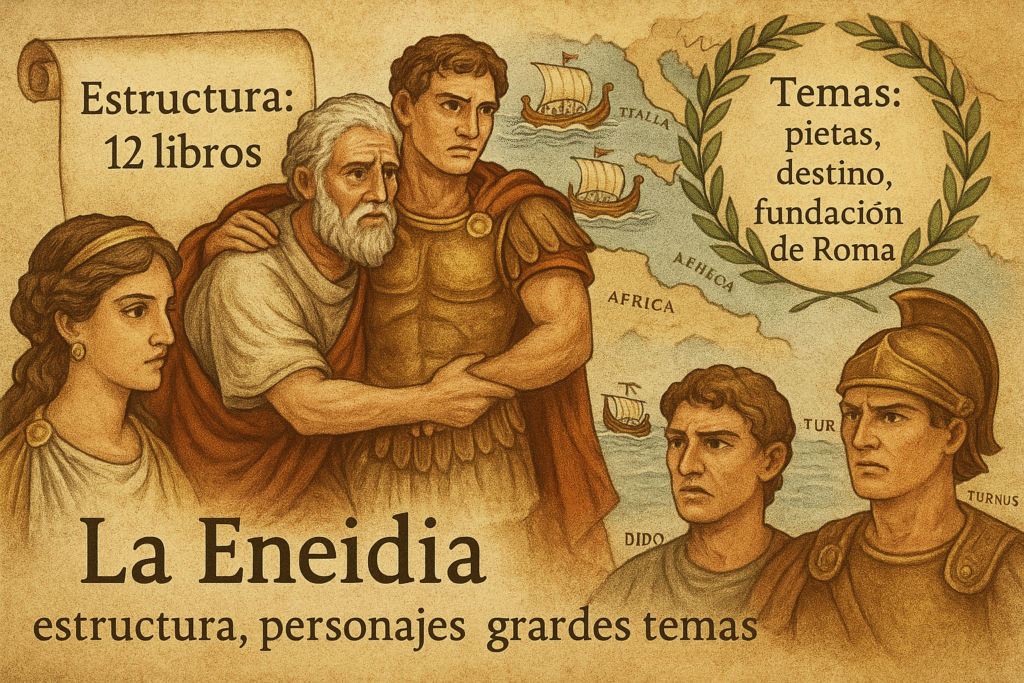

La Eneida: estructura, personajes y grandes temas

Resumen por libros (I–XII) en 12 viñetas

- I. Tormenta y naufragio en Cartago; acogida de Dido.

- II. Relato de Eneas: el caballo de Troya, caída de la ciudad, fuga con Anquises y Ascanio.

- III. Errancia por el Mediterráneo: oráculos, Harpías, Polifemo; anuncio del destino en Italia.

- IV. Amor trágico entre Dido y Eneas; partida del héroe; muerte de Dido.

- V. Juegos fúnebres en Sicilia; incendio de naves; parte de la tripulación se queda.

- VI. Descenso al Hades en Cumas: Sibila, Anquises revela el destino de Roma; visión profética.

- VII. Llegada al Lacio; alianza con Latino; estalla la guerra con Turno.

- VIII. Alianza con Evandro; forja del escudo de Eneas (icono del futuro romano).

- IX. Sitio del campamento troyano; Niso y Euríalo.

- X. Grandes combates; muerte de Palante a manos de Turno.

- XI. Duelo, treguas, nuevas batallas; muerte de Camila.

- XII. Duelo final Eneas–Turno; victoria de Eneas y cierre en clave fundacional.

Este esqueleto permite lecturas focales: amor y política (Libro IV), memoria y futuro (Libro VI), guerra y piedad (Libros X–XII). Un buen complemento, por contraste de procedimientos dramáticos y construcción de personajes, es Obras de William Shakespeare.

Eneas, Dido y Turno: destino, amor y guerra

- Eneas encarna la pietas: deber hacia dioses, familia y ciudad por venir. No es Aquiles: su heroísmo es obediencia al destino.

- Dido condensa el precio humano de la política del destino: su tragedia es amor y geopolítica en un mismo gesto.

- Turno representa el arraigo local que resiste al proyecto romano; su bravura ilumina el dilema entre fundación y violencia.

Temas vertebrales

- Fatum y pietas. El destino guía, la piedad ordena; la libertad aparece como elección dentro de un marco.

- Fundación mítica. La guerra final no es “gloria personal” sino nacimiento de un orden.

- Memoria y futuro. El Libro VI une a los muertos con los que serán, ligando genealogía y política.

- Arte y poder. El escudo es poema dentro del poema: Roma se mira forjada.

Lengua y métrica (hexámetro “para lectores de hoy”)

El verso largo organiza la respiración narrativa; Virgilio dispone cesuras y spondeos para frenar o acelerar, y subraya con aliteraciones y símiles extensos. Cuando leemos en español, esas decisiones rítmicas sobreviven como periodos amplios y imágenes costura (la forja, la tormenta, el bosque). Para una primera lectura, conviene una traducción fluida; luego, una edición anotada te mostrará los engranajes.

Influencia y recepción: de Dante al Siglo de Oro y más allá

Dante convierte a Virgilio en guía en la Comedia y, con ello, lo canoniza como maestro de razón y de estilo (puente: Dante Alighieri. El Humanismo lo instala en las escuelas; el Siglo de Oro hereda el hexámetro filtrado por la lírica y la épica culta; en la modernidad, la Eneida se lee como meditación sobre nación, exilio y migración. En el ámbito hispánico, cruzar esta lectura con Obras de Miguel de Cervantes ayuda a ver cómo la tradición clásica se transforma en juego, crítica y novela.

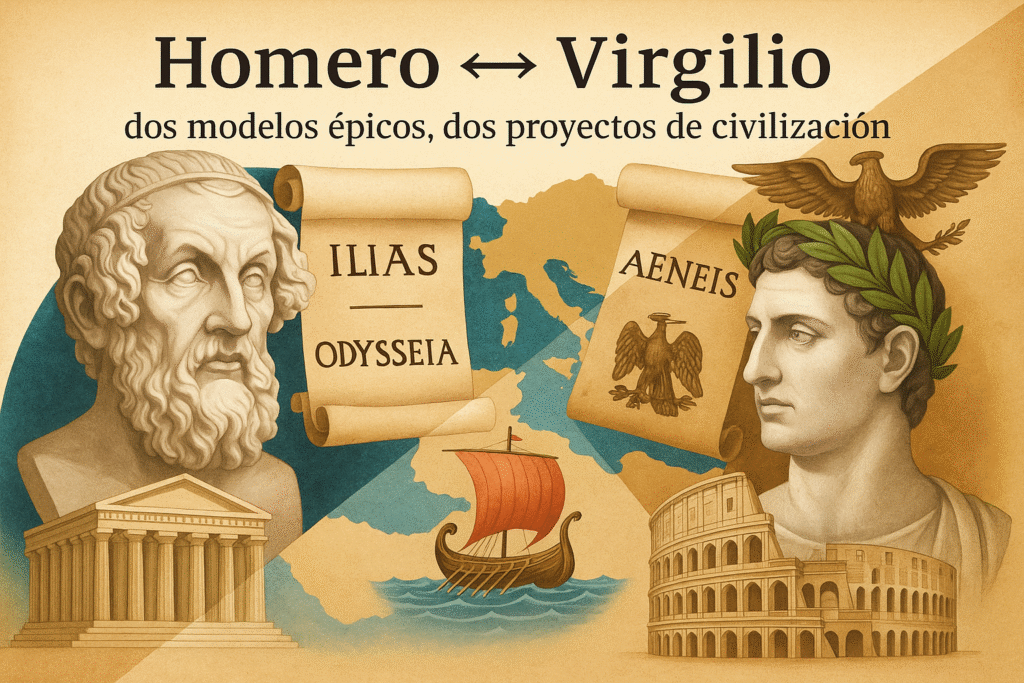

Homero ↔ Virgilio: dos modelos épicos, dos proyectos de civilización

1) Función cultural de cada poema

- Homero (épica griega arcaica): sus poemas —Ilíada y Odisea— fijan una memoria común para ciudades griegas diversas. La épica transmite valores heroicos (areté, kleos), reglas de hospitalidad, genealogías. Tradición oral performativa.

Para una panorámica del poeta y su mundo, puedes leer Homero. - Virgilio (épica latina augustea): La Eneida organiza el relato fundacional de Roma. Integra mito y política: legitima un presente imperial (Augusto) proyectando un destino (fatum) que viene de Troya y se cumple en Italia. Tradición escrita y curada, con control retórico de altísima precisión.

Idea clave: Homero canta la memoria de un mundo heroico; Virgilio construye la memoria como programa cívico.

2) Héroe, ética y objetivo narrativo

- Aquiles (Ilíada): héroe de la gloria (kleos); su conflicto es la cólera y el honor. Objetivo: fama inmortal en el campo de batalla.

- Ulises (Odisea): héroe de la astucia (mētis); su objetivo es el regreso (nóstos) y la restauración de su casa.

- Eneas (Eneida): héroe de la piedad (pietas): deber con dioses, familia y futura comunidad. Objetivo: fundar; no ganar fama personal, sino abrir el camino a Roma.

Desplazamiento ético: de la excelencia individual (Homero) a la responsabilidad colectiva (Virgilio).

3) Arquitectura de los poemas: eco y reescritura

- Ilíada (cólera → duelo → funerales): un “zoom” bélico que culmina en humanidad compartida (funerales de Héctor).

- Odisea (errancia → reconocimiento → restitución): viaje, máscaras, hospitalidad, astucia.

- Eneida: Libros I–VI = “nueva Odisea” (errancia, hospitalidad, descenso al Hades); Libros VII–XII = “nueva Ilíada” (guerra en el Lacio, duelo final).

Virgilio “compone con Homero”: no lo imita, lo orquesta para otro fin (fundación de Roma).

4) Dioses y destino: del capricho divino al proyecto histórico

- En Homero, los dioses disputan como una familia poderosa: favorecen, engañan, se ofenden; el destino existe, pero la iniciativa humana y divina es muy visible.

- En Virgilio, manda el fatum (destino), articulado por Júpiter: la teología del poema encarrila la acción hacia un telos cívico. La libertad de Eneas es elegir cómo obedecer al destino.

Resultado: Homero expone tensiones entre hombres y dioses; Virgilio alinea lo divino con un futuro político.

5) Amor y hospitalidad: Dido frente a Nausícaa/Calipso

- En la Odisea, Nausícaa y Calipso dramatizan la hospitalidad y la tentación del reposo: Ulises debe seguir su camino.

- En la Eneida, el episodio Dido–Eneas (Libro IV) fusiona amor y geopolítica: la unión impediría Roma; el destino exige la partida. El amor trágico se vuelve coste humano de la fundación.

Lectura comparada: la ternura hospitalaria homérica se vuelve, en Virgilio, conflicto entre deseo y deber.

6) Viaje al Más Allá: Odisea XI ↔ Eneida VI

- Odisea XI: Ulises interroga a los muertos; conocimiento horizontal (consejos, advertencias, memoria).

- Eneida VI: Eneas recibe una visión genealógica del futuro romano; conocimiento vertical (profecía histórica).

Virgilio convierte el Hades en un archivo de futuro: la política entra en la metafísica del poema.

7) Escudos y écfrasis: Aquiles ↔ Eneas

- Escudo de Aquiles (Ilíada XVIII): cosmos en miniatura, ciudades en paz y guerra, danzas, juicio.

- Escudo de Eneas (Eneida VIII): historia de Roma por venir (Rómulo, Augusto, Actium).

Virgilio reescribe el recurso homérico y lo vuelve historiografía poética.

8) Estilo, fórmula y verso

- Homero: fórmula oral, epítetos (el de los pies ligeros), símiles extensos con naturaleza en movimiento; hexámetro fluido y cantable.

- Virgilio: labra el hexámetro con diseño retórico; menos fórmula, más periodo y equilibrio. El símil virgiliano tiende a enmarcar y argumentar.

Consejo de lectura en español: empezar con una traducción fluida para captar la arquitectura; luego pasar a una edición anotada que muestre los engranajes métricos y retóricos.

9) Violencia, duelo y cierres

- Ilíada: termina con los funerales de Héctor; suspende la venganza y afirma una humanidad compartida.

- Odisea: restituye el orden doméstico y cierra con reconocimiento.

- Eneida: final tenso y abrupto (muerte de Turno): la fundación tiene un coste; el poema no ofrece catarsis plena, deja una pregunta moral sobre el precio del destino.

10) Cómo usar la comparación para leer La Eneida mejor (ruta práctica)

- Puerta homérica: repasa Homero para recordar Ilíada XVIII (escudo) y Odisea XI (Nekuia).

- Estructura en espejo: lee Eneida I–VI pensando en errancia (Odisea) y VI como versión profética de XI; luego VII–XII como guerra (Ilíada).

- Foco en conceptos: subraya pietas/fatum frente a kleos/mētis.

- Écfrasis y política: compara los escudos; pregunta qué historia propone cada uno.

- Cierre y ética: contrasta funerales de Héctor con el duelo final de Turno: ¿qué dice cada cierre sobre la comunidad?

Si te interesa seguir este hilo de “formas que piensan la política”, el contraste con Obras de Miguel de Cervantes y con Obras de William Shakespeare ayuda a ver cómo la épica se transforma en novela y teatro, y cómo el conflicto del destino se vuelve conciencia y poder en la modernidad.

Cómo empezar: ediciones, traducciones y orden de lectura

Para entrar sin miedo

- Traducción fluida al español (prosa o verso libre) con notas breves. Busca una edición que priorice la claridad del sentido y traiga introducción histórica y mapa simple del Mediterráneo.

- Orden sugerido: Bucólicas (2–3 églogas al gusto) → Geórgicas (Libro IV de las abejas) → Eneida completa. Este camino hace que la épica “desembarque” sobre un terreno ya familiar (paisaje, trabajo, comunidad).

- Apoyos internos: si vienes de los orígenes griegos, compara con Homero en para reconocer ecos y contrastes.

Lectura con herramientas

- Edición bilingüe (latín–español) con notas a pie que expliquen referentes mitológicos, geográficos y políticos; ideal que incluya cronología y mapas del Lacio.

- Guía métrica breve: un apéndice sobre hexámetro y recursos retóricos (símil, écfrasis) ayuda a detectar por qué el verso “respira” así en español.

- Cuaderno de lectura: subraya escenas bisagra (Eneida IV, VI, VIII, XII) y anota pietas, fatum, fundación como palabras clave.

Para profundizar (y enseñar)

- Edición crítica con aparato de variantes, índice de nombres y bibliografía. Útil para armar clases, reseñas o seminarios.

- Comparadas: alternar pasajes homéricos (escudo de Aquiles, Odisea XI) con sus reescrituras virgilianas (escudo de Eneas, Eneida VI) y cerrar el triángulo con teatro y novela: Obras de William Shakespeare y Obras de Miguel de Cervantes.

Preguntas frecuentes (FAQs)

1) ¿Necesito leer a Homero antes que a Virgilio?

No es obligatorio, pero enriquece mucho. La Eneida dialoga con Ilíada y Odisea. Si quieres un atajo, repasa el perfil de Homero en y tendrás el mapa de referencias más importantes.

2) ¿Qué significa exactamente pietas en Eneas?

No es “piedad” sentimental, sino lealtad activa a dioses, familia y comunidad futura. Su heroísmo es fundacional: obedece un destino que excede su deseo.

3) ¿Por qué el episodio de Dido es tan central?

Porque condensa el coste humano de la fundación: amor, hospitalidad, política y ruptura. Tras leer Eneida IV, mira cómo Shakespeare dramatiza el choque entre deseo y poder (puente natural con Obras de William Shakespeare.

4) ¿Qué aporta Geórgicas hoy, más allá del campo romano?

Una ética del cuidado: técnica, estaciones, trabajo compartido. Es una poética de la interdependencia que conversa con tradiciones realistas posteriores (véase la panorámica Literatura del siglo XIX.

5) ¿Cómo se divide la Eneida y por dónde conviene empezar?

Doce libros. Muchos lectores novatos prueban primero VI (descenso al Hades) y VIII (escudo de Eneas), y luego vuelven al principio. Si prefieres el orden clásico, lee I–XII y subraya IV, VI, VIII, XII.

6) ¿Hace falta saber latín para disfrutar de Virgilio?

No. Una buena traducción anotada es suficiente. Si te atrae la música original, alterna 10–15 versos en latín con su traducción y marca las imágenes recurrentes.

7) ¿Por qué leer a Virgilio en un sitio de autores y obras hispánicas?

Porque es uno de los cimientos de nuestra tradición. Entender a Virgilio ayuda a leer mejor a Cervantes, a la épica culta del Siglo de Oro y a la modernidad narrativa (consulta Obras de Miguel de Cervantes.

Cierre: de Mantua al presente (rutas para seguir)

Si has llegado hasta aquí, ya tienes las llaves: Arcadia (Bucólicas), trabajo y civitas (Geórgicas) y fundación y destino (Eneida). Para seguir hilando, te propongo tres rutas breves:

- Orígenes y diálogos clásicos. Revisa Homero en y guarda Literatura griega para ampliar el marco helénico.

- Del mito a la novela. Contrasta procedimientos épicos con Obras de Miguel de Cervantes y con la escena, el poder y la voz del teatro en Obras de William Shakespeare.

- Raíces de la modernidad. Observa cómo la atención virgiliana al oficio y la comunidad rebota siglos después en Literatura del siglo XIX.