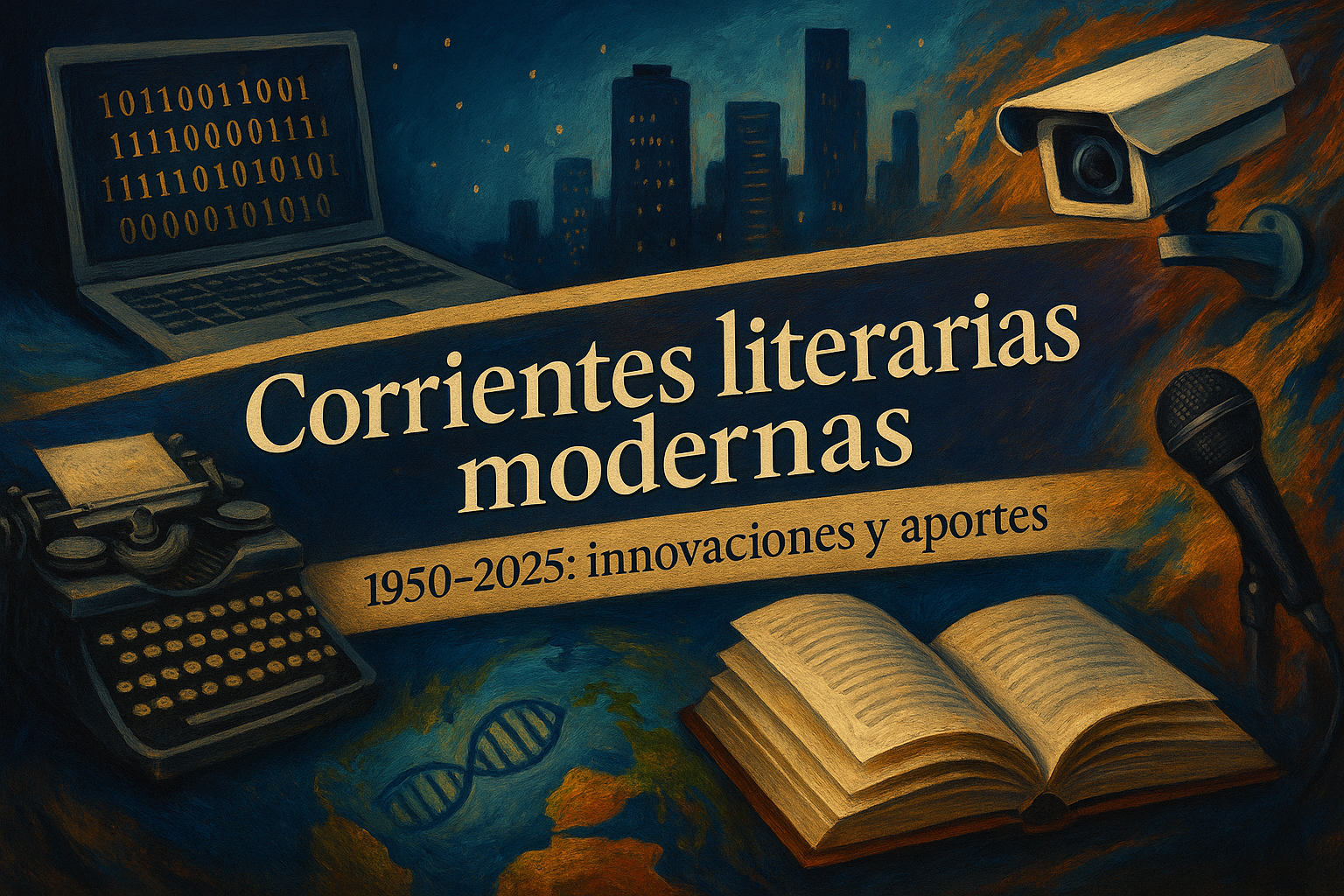

Corrientes literarias modernas: innovaciones y aportes de escritores recientes

La literatura de los últimos setenta años no es un desfile de modas, sino un territorio en el que los autores se mezclan con el periodismo, el cine, las redes y la memoria personal para narrar el mundo. Como escritor y editor (soy Stevenson Jacques, “Steve el poeta”), viví ese cruce en carne propia: pasé del kreyòl al español cuando migré a Chile y entendí que la forma también es biografía. Por eso, en esta guía pongo el foco en cómo leemos hoy: obras que hibridan géneros, denuncian, juegan con el yo y se traducen para viajar.

Si quieres una base histórica que ayude a entender estos cambios, te conviene repasar el arco previo del siglo XIX (romanticismo, realismo, modernismo) porque ahí nacen muchas técnicas que se actualizan después.

Qué entendemos por “corrientes modernas” (1950–2025)

En este artículo llamo corrientes modernas a los conjuntos de obras y prácticas que, desde la posguerra hasta hoy, comparten una sensibilidad y un repertorio técnico: hibridación de géneros, diálogo con otras artes, circulación global por la traducción, y una atención especial a la experiencia (memoria, ciudad, cuerpo, violencia, migración). No son “escuelas con manifiesto” como las vanguardias clásicas; son tendencias vivas que dialogan entre sí y cambian con la tecnología y los públicos.

De las vanguardias a la posmodernidad: herencias y rupturas

- Herencia: el modernismo hispano (Darío) y las vanguardias del XX enseñaron a romper la sintaxis y a musicalizar la prosa; el realismo dejó el pulso social y la mirada sobre instituciones; el existencialismo aportó la pregunta por el sentido.

- Ruptura: desde 1950 la novela piensa su propio artificio (metaliteratura), la poesía vuelve a la oralidad (performance, slam), y el testimonio se estetiza sin perder veracidad (docuficción).

- Efecto práctico: el lector ya no distingue tan claramente entre “alta” y “popular”. Un policial puede ser crítica social y, a la vez, gran literatura (puedes verlo en nuestro mapa del género).

Después de las vanguardias históricas (ruptura, collage, subconsciente), la posmodernidad asumió el diálogo con el archivo y la mezcla de registros: meta–relato, cita, ironía, reescritura de géneros. En narrativa urbana, esa conciencia del texto se vuelve legible y emocional en autores que exploran azar, identidad y ciudad como destino; una lectura guía es Paul Auster.

El resultado no borra el pasado: reinterpreta técnicas del XIX (polifonía, montaje, focalización) y del XX (flujo de conciencia, teatro del despojo) para responder a nuevos públicos y medios.

Rasgos transversales hoy: hibridación, intermedialidad, oralidad y traducción

- Hibridación: autobiografía que fabula (autoficción), crónica que se narra como novela, novela que incorpora archivos y audios. Si te interesa el yo como laboratorio narrativo, aquí dejamos la puerta marcada.

- Ciudad y destino: urbes convertidas en tablero de azar, identidades fragmentadas, detectives sin certezas. Una entrada clara a ese imaginario es Paul Auster.

- Memoria y linaje: sagas familiares que cruzan intimidad e historia; escrituras de mujeres y diásporas reordenan el canon.

- Fantástico de proximidad / horror social: lo inquietante irrumpe en la vida diaria para revelar tensiones de clase y género (en nuestro sitio, la ruta con Mariana Enríquez es una buena demostración).

- Intermedialidad: diálogo con cine, series y podcast; audiolibro y e-book amplían públicos.

- Traducción: verdadero motor de circulación; muchas “novedades” lo son cuando un buen traductor les da segunda vida en otro idioma.

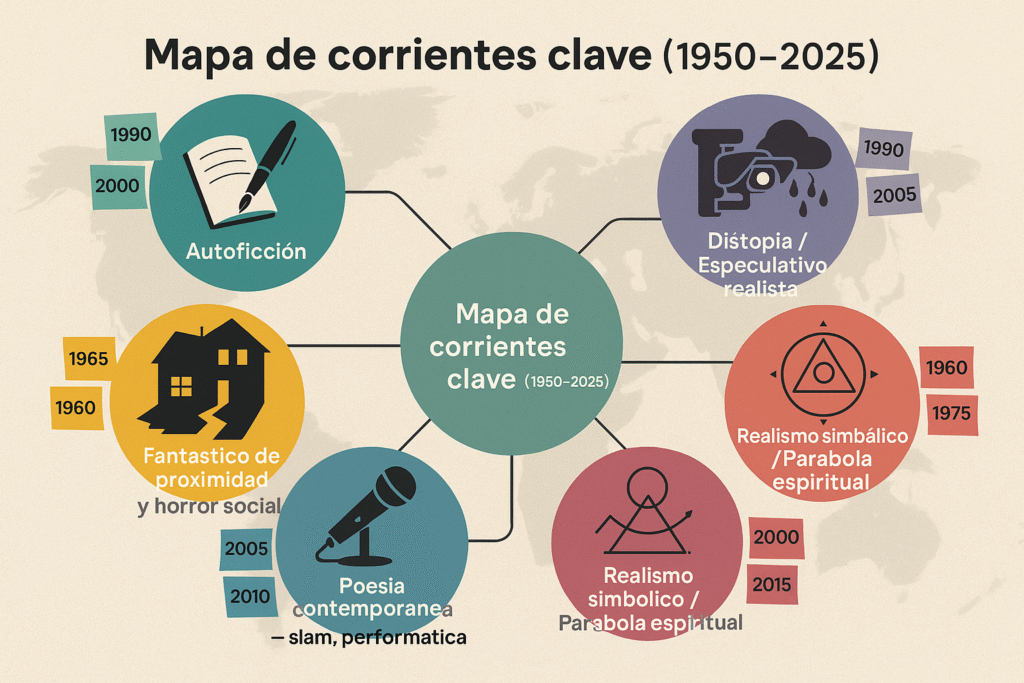

Mapa de corrientes clave en la actualidad – Corrientes literarias modernas: innovaciones y aportes de escritores recientes (1950–2025)

Autoficción y escritura del yo

Qué es. Narrativas que convierten la vida propia en materia literaria, con distintos grados de invención (diarios, memorias, novelas del yo).

Rasgos. Primera persona modulada; montaje de archivos (fotos, cartas, chats); sinceridad controlada; reflexión sobre identidad, cuerpo, clase y memoria.

Autores/obras de referencia. Annie Ernaux, Los años; Karl Ove Knausgård, Mi lucha; Rachel Cusk, trilogía A contraluz; en el ámbito hispano, obras de Lina Meruane, Marta Sanz o Enrique Vila-Matas (zona de cruce con metaliteratura).

Por qué importa hoy. Responde a una cultura de la experiencia (redes, pódcast, crónica personal) con herramientas literarias finas.

Para empezar. Elige una voz por su foco: memoria social (Ernaux), intimidad radical (Knausgård) o autorreflexión sobre escribir (Vila-Matas).

Para ampliar, si te interesa la “voz íntima”: Literatura del yo: la voz íntima.

Docuficción / crónica-novela (periodismo narrativo y “true crime” literario)

Qué es. Relatos sustentados en investigación real (entrevistas, actas, prensa) narrados con recursos de la ficción.

Rasgos. Voces múltiples; escenas “a ras de calle”; ética de fuentes; tensión entre verdad factual y construcción narrativa.

Autores/obras de referencia. Truman Capote, A sangre fría; Svetlana Alexiévich, Voces de Chernóbil; Javier Cercas, Soldados de Salamina; Leila Guerriero, crónica latinoamericana contemporánea.

Por qué importa hoy. Permite entender estructuras de poder, violencia y memoria con intensidad literaria.

Para empezar. Alterna un clásico de método (Capote) con una polifonía testimonial (Alexiévich).

Contexto afín por técnicas de pesquisa y tensión social: Literatura policiaca.

Noir y thriller social (del hard-boiled al policial global)

Qué es. El delito como radiografía del mundo: corrupción, desigualdad, crimen corporativo y violencias de Estado.

Rasgos. Tramas tensas; ciudad como personaje; narradores no confiables; capas de denuncia.

Autores/obras de referencia. Dashiell Hammett y Raymond Chandler (fundacionales); James Ellroy, Don Winslow; en español: Leonardo Padura, Paco Ignacio Taibo II, Dolores Redondo, Claudia Piñeiro; y el fenómeno nórdico con Stieg Larsson.

Por qué importa hoy. Conecta entretenimiento y crítica; mapea ansiedades contemporáneas (trata, blanqueo, narco, big data).

Para empezar. Un “origen” (Chandler) + una voz contemporánea de tu región (Padura o Piñeiro).

Guía general del género: Literatura policiaca.

Distopía y ficción especulativa realista (clima, biopolítica, vigilancia)

Qué es. Mundos posibles que extreman tendencias actuales para pensar el presente.

Rasgos. Worldbuilding sobrio; léxico técnico integrado; foco íntimo en sociedades alteradas.

Autores/obras de referencia. Margaret Atwood, El cuento de la criada y MaddAddam; Kazuo Ishiguro, Nunca me abandones; J. G. Ballard, Sequía; José Saramago, Ensayo sobre la ceguera; en español, Samanta Schweblin, Distancia de rescate.

Por qué importa hoy. Ilumina dilemas éticos (control, cuerpos, recursos) sin perder la dimensión emocional.

Para empezar. Elige Atwood (control y género) o Ishiguro (identidad y biopolítica) según tu interés.

Fantástico de proximidad y horror social (lo ominoso cotidiano)

Qué es. Irrupciones inquietantes en escenarios comunes; el “monstruo” es metáfora de tensiones de clase, género o memoria histórica.

Rasgos. Ambigüedad controlada; atmósfera; economía verbal; símbolos persistentes.

Autores/obras de referencia. Julio Cortázar, Bestiario, Final del juego; Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego; Carmen Maria Machado, Her Body and Other Parties; Juan José Arreola, Confabulario.

Por qué importa hoy. Relee el miedo como diagnóstico social y explora límites del deseo, el cuerpo y la ciudad.

Para empezar. Un tríptico breve y potente: Cortázar (lo insólito elegante) → Enríquez (horror social) → Machado (feminismos y cuerpo).

Si quieres ejemplos y biografías ya desarrolladas: Julio Cortázar, Mariana Enríquez.

Realismo simbólico / parábola espiritual de gran público

Qué es. Narrativas accesibles que articulan dilemas éticos y existenciales mediante alegorías y símbolos claros.

Rasgos. Arquitectura de fábula; motivos arquetípicos (viaje, maestro, misión); capítulos breves; prosa transparente.

Autores/obras de referencia. Paulo Coelho, El alquimista; Jostein Gaarder, El mundo de Sofía; Yann Martel, La vida de Pi; en el ámbito hispano, la veta simbólica y afectiva de Isabel Allende.

Por qué importa hoy. Ofrece sentido y consuelo en épocas inciertas, sin renunciar a la metáfora.

Para empezar. El alquimista como puerta universal; luego un cruce con La vida de Pi para contraste simbólico.

Perfiles ya disponibles: Paulo Coelho, Isabel Allende.

Poesía contemporánea: performance, slam y redes

Qué es. Poesía que se expande de la página a la voz y la imagen, en escenarios, videos y plataformas.

Rasgos. Oralidad rítmica; intersección con música y artes visuales; circulación viral (instapoetry); comunidades y festivales.

Autores/obras de referencia. Kae Tempest (poesía/rap/escena), Warsan Shire (diáspora y cuerpo), Rupi Kaur (brevedad y redes), Elvira Sastre (lírica española actual).

Por qué importa hoy. Democratiza audiencias, renueva el repertorio expresivo y devuelve la poesía a la plaza pública.

Para empezar. Alterna escucha (recitales, pódcast) con lectura impresa para percibir cómo cambia el poema según el medio.

Panorama regional de autores recientes (selección comentada)

Hispanoamérica: del posboom a las nuevas voces

Qué se está escribiendo. Cruce entre memoria y violencia, ciudades como escenario moral, y una imaginación que mezcla realismo, fantástico de proximidad y crónica.

Autoras/es clave para entrar. Roberto Bolaño (Los detectives salvajes), Samanta Schweblin (Distancia de rescate), Valeria Luiselli (Los ingrávidos), Fernanda Melchor (Temporada de huracanes), Mariana Enríquez (Las cosas que perdimos en el fuego).

Por dónde empezar. Si buscas lo inquietante con lectura social, arranca por Enríquez; si prefieres mapas urbanos y juegos formales, añade a Cortázar como puente histórico vivo. Para una saga íntima con memoria colectiva, Isabel Allende sigue siendo puerta segura.

Extra si quieres ampliar perfiles ya trabajados: Mariana Enríquez, Julio Cortázar y Isabel Allende.

Mundo anglófono: metaliteratura legible, autoficción y noir renovado

Qué se está escribiendo. Novelas que reflexionan sobre identidad y azar, autoficción en clave íntima y un policial que se abre al comentario social.

Autoras/es clave para entrar. Paul Auster (Trilogía de Nueva York), Zadie Smith (Dientes blancos), Rachel Cusk (trilogía A contraluz), Colson Whitehead (El ferrocarril subterráneo), Sally Rooney (Gente normal).

Por dónde empezar. Ciudad y destino: Auster. Si quieres contemporaneidad afectiva y diálogos nítidos, Rooney. Para historia y estructura ambiciosa, Whitehead.

Extra relacionado: Paul Auster.

Francófono y lusófono: del testimonio al símbolo popular

Qué se está escribiendo. En francés, memorias que dialogan con la historia social y el cuerpo; en portugués, parábolas accesibles con nervio espiritual y mixturas poéticas.

Autoras/es clave para entrar. Annie Ernaux (Los años), Leïla Slimani (Canción dulce), Édouard Louis (Para acabar con Eddy Bellegueule); en lusófono: Paulo Coelho (El alquimista), Mia Couto (Terra sonâmbula), Valter Hugo Mãe (A desumanização).

Por dónde empezar. Si te interesa la memoria como archivo personal y social, Ernaux; si buscas símbolo claro y viaje iniciático, Coelho; para poética mestiza, Mia Couto.

Extra relacionado: Paulo Coelho.

Mediterráneo y Europa central: tradición, trauma y experimentación

Qué se está escribiendo. Novelas que cruzan historia y conciencia, secretos familiares, y un trabajo minucioso con la voz narrativa.

Autoras/es clave para entrar. Javier Marías (Corazón tan blanco), Elena Ferrante (saga Dos amigas), Roberto Saviano (Gomorra), Olga Tokarczuk (Los errantes), W. G. Sebald (Austerlitz).

Por dónde empezar. Para estilo y ambigüedad moral, Marías; si prefieres memoria íntima y ciudad, Ferrante; si buscas denuncia, Saviano.

Extra relacionado: Javier Marías.

África y diásporas: poscolonial, lenguas mixtas, oralidad

Qué se está escribiendo. Relatos sobre nación, migración y cuerpo; mezcla de registros (poesía hablada, inglés global, lenguas locales).

Autoras/es clave para entrar. Chimamanda Ngozi Adichie (Medio sol amarillo), Ngũgĩ wa Thiong’o (Un grano de trigo), Abdulrazak Gurnah (En la orilla), Ben Okri (El camino hambriento), Warsan Shire (poesía).

Por dónde empezar. Adichie para memoria histórica y afectos; Gurnah para migración y exilio; Shire si quieres escuchar la poesía en voz alta.

Asia y mundo árabe: modernidades múltiples y traducción como puente

Qué se está escribiendo. Entre tradición y ruptura: intimidad urbana, crítica política velada, realismo fantástico minimalista y épica familiar.

Autoras/es clave para entrar. Haruki Murakami (Tokio blues), Han Kang (La vegetariana), Amitav Ghosh (El palacio de cristal), Mo Yan (Sorgo rojo), Naguib Mahfouz (Trilogía de El Cairo), Adonis (poesía), Mahmoud Darwish (poesía).

Por dónde empezar. Murakami si buscas extrañeza cotidiana; Han Kang para conflicto cuerpo/sociedad; Mahfouz para una gran ciudad en transformación.

Si después quieres una panorámica temática: Literatura árabe: poetas, narradores y legado cultural.

Cronología express 1950–2025 (hitos y fenómenos)

1950–60.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la novela ensaya nuevas formas de conciencia y tiempo: monólogos extendidos, narradores poco confiables, mezcla de memoria y presente. En el mundo hispano, se prepara el terreno para una explosión continental.

1960–70. Boom latinoamericano:

irrupción internacional de voces que reinventan la estructura y el punto de vista; la ciudad se vuelve laberinto simbólico y la política entra a la sala de máquinas de la ficción. Para un buen contrapunto histórico, es útil mirar cómo ciertos recursos ya se incubaban en el XIX (ver Literatura del siglo XIX.

1970–80.

Posboom: se diversifican registros y tamaños (cuento largo, novela corta), aparecen relatos más íntimos y experimentos con cultura popular y cine. En el Río de la Plata, la experimentación convive con memoria y trauma; en España, una prosa de conciencia gana espesor (una puerta de entrada es Javier Marías.

1980–90.

Globalización editorial: catálogos transnacionales y ferias reordenan circulación; se consolidan el noir social y la crónica narrativa; en poesía, irrumpen escenas orales y performativas.

2000–2010.

Internet como ecosistema de lectura y conversación: blogs, foros, redes; crecen autoficción y docuficción; el policial dialoga con corrupción, desigualdad y ciudad. Si buscas un ejemplo de cruce entre identidad y azar urbanos, Paul Auster ofrece una entrada clara.

2010–2020.

Auge de clubes de lectura digitales, audiolibro y traducciones directas; expansión de escritoras y escrituras periféricas; fantástico de proximidad y horror social como lectura crítica de lo cotidiano (buen acceso: Mariana Enríquez.

2020–2025.

Catálogos híbridos y curadurías por temas; diálogo estrecho entre libro y pantalla; la crítica convive con comunidades de lectores y newsletters. La búsqueda de memoria, ciudad y cuerpo organiza gran parte de las lecturas.

Cómo leer las corrientes modernas hoy

Rutas de lectura por intereses

1) Ciudad, identidad y azar.

Si te atrae la urbe como destino y el yo en encrucijada, combina relatos de vigilancia, investigación íntima y metaliteratura legible. Una entrada fluida es Paul Auster (Publicado) y, para observar la continuidad de máscaras e identidades, conviene repasar Obras de William Shakespeare y Paul Auster.

2) Memoria, linaje y país.

Para sagas familiares y memoria histórica, alterna voces íntimas y crónica. Isabel Allende es un excelente comienzo. Si prefieres el pulso cívico y la palabra pública, el perfil de Pablo Neruda ilumina bien ese arco.

3) Noir y thriller social.

Cuando el delito sirve para radiografiar sociedad y poder, el policial se vuelve espejo de época. Entra por la panorámica Literatura policiaca: autores y obras que definieron el género.

4) Fantástico de proximidad y horror social.

Si buscas inquietud sutil y lectura política del día a día, alterna clásicos y actuales: Julio Cortázar junto a Mariana Enríquez.

5) Parábola espiritual y realismo simbólico.

Para relatos accesibles con arquitectura alegórica, Paulo Coelho ofrece una ruta de símbolos claros.

De la página a la pantalla: adaptaciones y circuitos

- Adaptación como lectura ampliada. Películas y series permiten “ver” decisiones de estructura (puntos de vista, elipsis). Úsalas para releer el original con atención al montaje y la voz.

- Premios y ferias. Reconocimientos y encuentros editoriales mueven catálogo y traducciones; son buenas brújulas para descubrir nuevas voces.

- Audiolibro y e-book. Formatos que abren puertas a lectoras/es con menos tiempo o que prefieren escuchar; suelen revitalizar títulos de fondo y autores ya clásicos dentro de lo contemporáneo.

Preguntas frecuentes (FAQ) + bibliografía mínima

1) ¿Qué diferencia hay entre “corriente”, “movimiento” y “tendencia”?

- Movimiento: grupo con manifiesto o poética compartida (por ejemplo, las vanguardias históricas).

- Corriente: marco amplio y duradero que reúne obras con rasgos afines aunque sus autores no estén organizados formalmente (p. ej., novela negra contemporánea).

- Tendencia: foco de interés más acotado o pasajero (p. ej., auge del true crime literario en una década).

Si quieres un anclaje histórico para ver de dónde vienen muchas técnicas actuales, vale la pena repasar Literatura del siglo XIX.

2) ¿Autoficción es lo mismo que autobiografía?

No. Autobiografía busca contar hechos vividos con pretensión de fidelidad; autoficción parte de lo vivido pero lo rehace con libertad narrativa (montaje, elipsis, mezcla de voces). Pronto tendrás una guía específica: Literatura del yo: la voz íntima en diarios, memorias y confesiones.

3) ¿Novela negra, policial clásico y thriller social son lo mismo?

Comparten el misterio, pero difieren en foco:

- Policial clásico: el enigma y su resolución lógica.

- Novela negra/noir: el crimen como ventana a estructuras de poder.

- Thriller social: tensión de alto pulso con crítica contemporánea (corrupción, migración, desigualdad).

Mapa rápido y autores en Literatura policiaca: autores y obras que definieron el género.

4) ¿Por dónde empiezo si me interesa la ciudad como destino literario?

Funciona bien entrar por narrativas urbanas y de identidad. Un ejemplo claro es Paul Auster.

Como contrapunto hispano, la conciencia narrativa y el dilema moral en Javier Marías.

5) ¿Qué cambia con el audiolibro y el e-book?

Amplían el acceso y reactivan catálogos; además modifican el tiempo de lectura (escucha en tránsito) y favorecen formatos ágiles (novela corta, cuento, crónica). Muchas editoriales ya publican pensando en lectura/escucha paralelas.

6) ¿Qué papel juegan premios y ferias?

Consolidan circulación y traducción. Algunos nombres que reordenan lecturas: Nobel, Booker/International Booker, Cervantes. En nuestro ecosistema puedes mirar autores premiados y su recepción: Pablo Neruda.

7) Quiero un puente entre “lo íntimo” y “lo social”, ¿qué leo?

Explora memorias, sagas y poesía cívica: Isabel Allende y César Vallejo

Para lo ominoso cotidiano con lectura política: Mariana Enríquez