Cómo analizar un poema: método técnico paso a paso

Analizar un poema no es “descifrar un acertijo”, sino escuchar cómo está construido para sostener una emoción, una imagen o una idea. Cuando empecé a escribir en español, mi oído venía del teatro y del kreyòl: aprendí que un buen análisis empieza por oír la respiración del texto y por mirar cómo se dispone en la página. Esa es la ruta que te propongo: clara, replicable y amable con el lector.

Para tener a mano las definiciones básicas sin interrumpir la lectura, guarda esta pieza: Glosario de poesía: términos esenciales.

Antes de empezar: una primera lectura que ordena la mirada

1) Voz en alto (sin tomar notas)

Lee el poema en voz alta de corrido. No busques “entender”: busca dónde respiras. Marca con un pequeño punto los lugares donde el aire te pide pausa. Esa cartografía ya te dice si el poema trabaja versos cortos de golpe o frases largas con caída.

2) Tres sustantivos y un verbo

Anota tres objetos o lugares que se repitan (por ejemplo: taza, pasillo, ventana) y un verbo dominante (respirar, crujir, abrir). Con eso detectas el campo del poema: aquello que sostiene sus imágenes.

3) ¿Quién habla y a quién?

Identifica la persona gramatical (yo/tú/ella) y el tono (afirmación, pregunta, llamado). Cambiar de “yo” a “tú” modifica la distancia y el ritmo.

4) Una línea que permanece

Subraya una línea que, leída en solitario, conserve sentido o resonancia. Suelen ser versos de borde fuerte (final de línea con palabra cargada de imagen).

Si quieres una guía para afinar tu percepción del lenguaje y los recursos que hacen “sonar” un poema, te servirá El lenguaje poético.

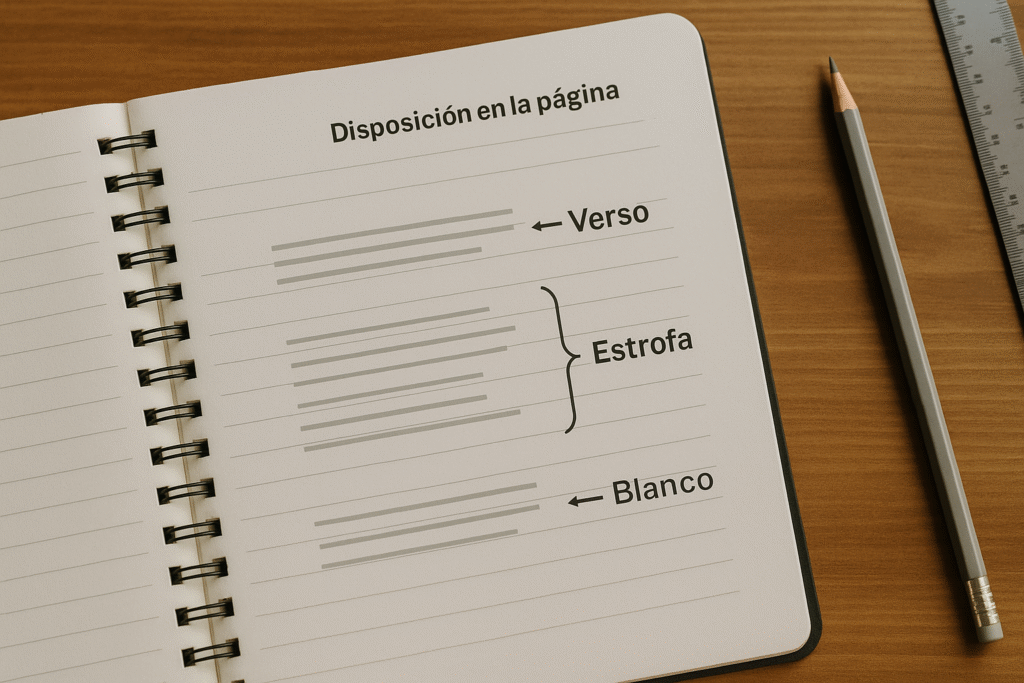

Paso 1 — Forma visible: versos, estrofas y disposición

Empieza por lo que ves y oyes sin teoría pesada. La forma no es decoración: conduce la lectura.

A) Versos y estrofas: el aliento en unidades

- Verso: una línea de respiración.

- Estrofa: grupo de versos que funcionan como pequeña unidad de sentido (planteo/giro/cierre).

- Disposición: los blancos entre grupos señalan transiciones.

Demostración breve (verso libre):

Vuelvo a casa.

La lámpara del fondo

no alcanza la cocina.Abro la ventana:

entra el pan primero.

¿Qué se ve? Un bloque inicial, blanco (pausa/respiración) y bloque final con remate (“pan primero”). La disposición te habla del tiempo interior del poema.

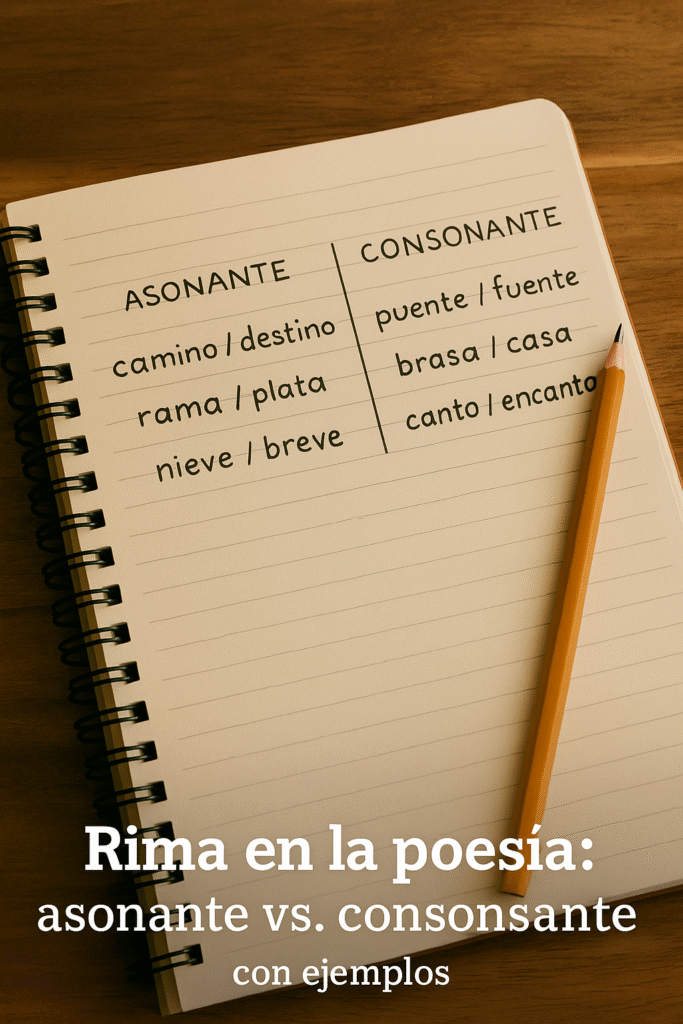

B) Rimas que orientan el efecto (sin tablas interminables)

- Asonante: coinciden las vocales desde la sílaba tónica. Suele favorecer el flujo narrativo.

- Consonante: coinciden vocales y consonantes. Suele dar precisión y cierre.

Pareja mínima (misma idea, dos efectos):

Se inclina el tren sobre el río;

regresa tarde mi destino. (asonante)Se queda el río manso bajo el puente,

y bebe el tiempo el hilo de la fuente. (consonante)

Qué observar: en la asonante, la lectura corre; en la consonante, el final firma.

Si quieres profundizar con más ejemplos y ejercicios auditivos, tendrás una guía específica: Rima en la poesía: asonante vs. consonante con ejemplos.

C) Medida del verso: escuchar “cuánto aire” cabe

Aunque no vayas a trabajar formas fijas, entrenar 8, 11 y 14 sílabas afina el oído:

- Octosílabo (8): natural, memorioso, muy útil para contar.

- Endecasílabo (11): da matiz y remates elegantes.

- Alejandrino (14 = 7‖7): dos mitades en diálogo con pausa interior.

Ejemplo comparado (misma imagen, distinto “aire”):

- 8: Cruza la plaza el viento.

- 11: Cruza la plaza el viento y no te nombra.

- 14 (7‖7): Cruza la plaza / el viento que te olvida.

Más adelante podrás practicar con una tabla clara y ejercicios guiados: Métrica en español: arte menor y arte mayor y Tabla de metros más usados en español (con ejercicios).

Paso 2 — Ritmo interno: acentos, cortes y silencios

La música del poema no depende solo de rima o medida: vive en dónde cortas y qué dejas callar.

A) Palabras de borde

La palabra que queda al final de un verso resuena más. Si cierras en “de, la, que…”, el final pierde fuerza, salvo que busques un efecto deliberado. Revisa los bordes: ¿hay sustantivos o verbos potentes allí?

B) Encabalgamiento con intención

El sentido cae al verso siguiente cuando quieres suspender o tensar la frase.

- Troceo (evitar): Puse el café en

la taza de tu madre. - Encabalgamiento eficaz: Puse el café en la taza

de tu madre.

En el segundo caso, “taza” queda en borde (la miras) y el sentido cae con un pequeño golpe afectivo.

C) Alternancia de longitudes

Prueba leer marcando corto/largo. La alternancia crea un pulso que ayuda a sostener la atención sin saturar al lector.

Microcomparación: la misma escena en prosa y en poema

Prosa breve:

Dejé la mochila en el pasillo y abrí la ventana; el olor del pan entró primero. Puse dos tazas por si volvías.

Poema (verso libre):

La mochila en el pasillo.

Abro la ventana:

entra el pan primero.

Pongo dos tazas

por si vuelves.

Qué cambió:

- Los cortes crean pausas expresivas.

- “Ventana”, “pan” y “tazas” ocupan posición de borde (memoria).

- El verso final deja una expectativa abierta.

Para contrastar en detalle los principios de cada forma, te sugiero esta lectura complementaria: Diferencia entre poesía y prosa: ejemplos fáciles de entender.

Dos ejercicios guiados (5–7 minutos cada uno)

Ejercicio 1 — Lista sensorial → versos

- Haz una lista rápida: 3 objetos + 2 acciones + 1 olor.

- Escribe 5–6 versos usando esas piezas. Coloca una palabra fuerte al final de dos líneas.

Modelo de salida:

Cruje el pasillo.

La taza respira.

La ventana, pan.

Ejercicio 2 — Repetición con avance

- Escribe 4 versos que empiecen con “Abro”.

- En cada línea, suma un detalle nuevo.

Modelo de salida:

Abro la puerta.

Abro la taza tibia en la mesa.

Abro la tarde que huele a pan.

Abro mi nombre para que entres.

Para continuar con este recorrido

Cuando quieras entrenar el oído en una forma con cierre rotundo, esta pieza te puede inspirar: El encanto del soneto: una oda a la belleza de la poesía.

Y si prefieres libertad con criterio, aquí tienes una guía ya disponible: Explorando las profundidades del verso libre: definición y características distintivas.

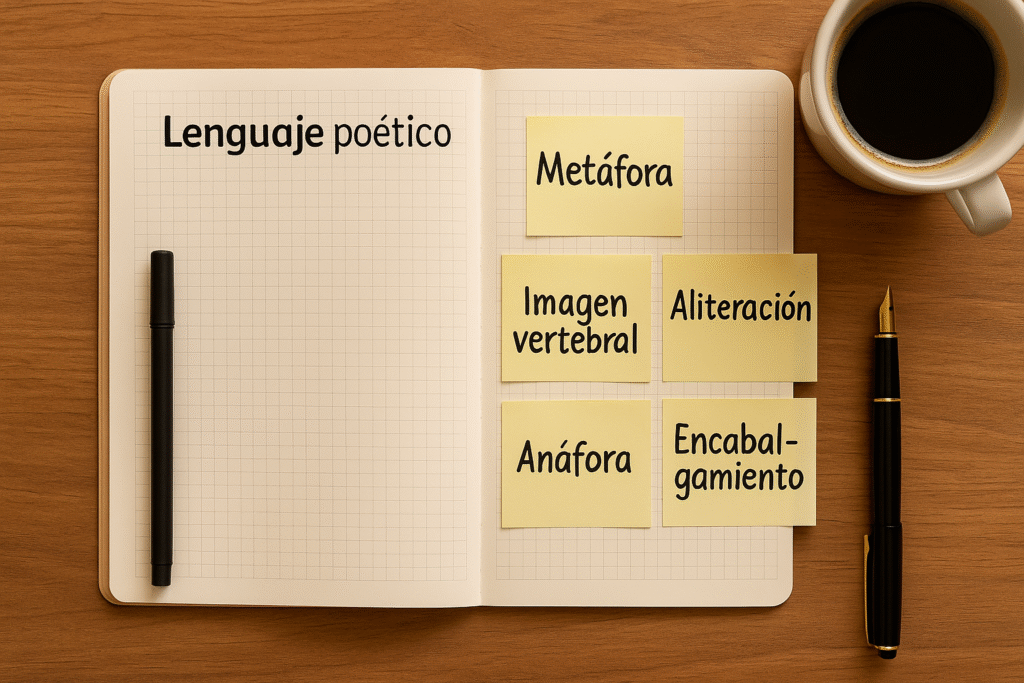

Paso 3 — Lenguaje poético: imagen vertebral y recursos

El poema no se sostiene con “palabras bonitas”, sino con decisiones precisas de imagen y ritmo. Trabaja como si cada pieza fuese una herramienta con función clara.

A) La imagen vertebral (la que lo organiza todo)

Elige una imagen central por tramo (llave, taza, ventana, harina). La metáfora debe empujar la lectura, no detenerla con adornos.

Ejemplo (original):

La tarde es una llave.

Abre la mesa tibia

y deja luz en grietas

que no sabíamos.

Por qué funciona: “llave” dirige el campo semántico (abrir, mesa, luz, grietas). Si añadieras “constelaciones del alma”, romperías el foco.

B) Repetición con avance (anáfora que respira)

La repetición no es un loop: sostiene la música mientras mueves la escena.

Modelo:

Miro la taza.

Miro el mantel hundido.

Miro el lugar que ocupas.

Cada línea suma un detalle nuevo; evita repetir sin desplazar.

C) Aliteración leve (eco sonoro)

Usa repeticiones sonoras discretas que acompañen la imagen.

Ejemplo: Respira el pan, la pala pasa.

D) Encabalgamiento con intención

El salto de línea crea suspenso si el sentido cae al siguiente verso.

- Troceo (evitar): La taza en

la mesa. - Encabalgamiento eficaz: Puse la taza en la mesa

de tu madre.

Pista práctica (desde taller): si la palabra final del verso es gramatical (“de, la, que…”), revisa si conviene desplazarla; cerrar en sustantivo/ verbo suele dejar mejor eco.

Si quieres una guía dedicada a los recursos (con ejemplos breves y ejercicios), te servirá Recursos literarios en la poesía: guía con ejemplos.

Paso 4 — Sentido y progresión (tema, motivo y giro)

Cuando el oído está en su sitio, aparece el sentido con nitidez. No se trata de explicar el poema, sino de ver cómo avanza.

A) Tema, motivo y giro

- Tema: el gran asunto (espera, pérdida, regreso).

- Motivo: la concreción que lo encarna (taza tibia, lámpara, olor del pan).

- Giro: cambio de dirección (aparece un “tú”, se abre una ventana, entra otra imagen).

Esquema útil:

- Planteo (qué escena abre).

- Despliegue (cómo respira la imagen).

- Giro (qué cambia).

- Cierre (qué palabra queda sonando).

B) Microcomparación: prosa vs. poema (la progresión a la vista)

Prosa breve:

Llegué, abrí la ventana y el olor del pan entró. Puse dos tazas y esperé.

Poema (verso libre):

Llego a la casa.

Abro la ventana:

entra el pan primero.

Pongo dos tazas.

Espero.

Qué ver: en el poema, la progresión se marca con bordes fuertes (“ventana/pan/tazas/Espero”). El cierre monosilábico frena y fija la imagen.

C) Palabras de borde y memoria

Haz una lista solo con las últimas palabras de cada verso. Esa columna revela la línea melódica que el lector recordará. Si tu columna suena a partículas gramaticales, perderás peso.

Paso 5 — Síntesis y edición (dejar que suene lo esencial)

Aquí conviertes el análisis en decisiones. No es tachar por tachar: es calibrar cómo respira el texto.

A) Checklist de revisión rápida

- Finales fuertes: cierra en sustantivo/ verbo, salvo efecto deliberado.

- Clichés fuera: sustituye abstracciones por objetos en acción.

- Rima limpia: decide asonante/consonante; evita “casi-rimas”.

- Puntuación mínima: si el salto pausa, quita comas sobrantes.

- Una imagen vertebral: sin rosarios de metáforas compitiendo.

- Blancos con sentido: un espacio en la página debe decir algo.

B) Antes / Después (arreglos de taller)

1) Prosa troceada → principio rítmico

- Antes: Hoy he salido a caminar y he pensado en todo lo que pasó ayer y creo que lo mejor es dejar la casa como estaba.

- Después: Salgo a caminar.

Pienso en lo que quedó.

Dejo la casa

como estaba.

2) Metáfora inflada → objeto en acción

- Antes: “mi corazón abismal es océano de nostalgias siderales”.

- Después: “La taza se agrietó donde dejabas el té.”

3) Encabalgamiento gratuito → tensión real

- Antes: Puse el café en

la taza de tu madre. - Después: Puse el café en la taza

de tu madre.

4) Rima pobre → cambio de campo

- Antes: “luna/fortuna/ninguna…”

- Después: La luna en la cornisa.

Nadie pasa.

A la mesa, harina.

Ejemplos resueltos y plantilla de trabajo

A) Un poema breve analizado con el método (original)

Poema:

Abro la puerta.

La lámpara no alcanza la cocina.

Pongo dos tazas.

Entra el pan primero.

Espero.

Lectura 1 (oído): respiraciones claras; alterna corto/largo; bordes en puerta/cocina/tazas/primero/Espero.

Forma visible: dos bloques con blanco implícito antes del cierre; verso final “Espero” aisla el remate.

Ritmo interno: palabra fuerte en bordes; caída intencional en “la taza / Entra el pan primero”.

Lenguaje: campo doméstico (puerta/lámpara/cocina/tazas/pan). Metáfora tácita del regreso.

Progresión: escena → preparación → llegada del olor → espera.

Edición mínima: mantener “Espero” solo si buscas ese golpe seco; si no, cerrar en “pan” da un final más sensorial.

B) Hoja de análisis (copiable/pegable)

- Voz en alto: ¿dónde respiras?

- Campo (3 sustantivos + 1 verbo): ____ / ____ / ____ + ____

- Persona y tono: ____ (yo/tú/ella) — ____ (afirmación/pregunta/llamado)

- Versos/estrofas/disposición: ¿hay blancos que marcan giro?

- Bordes fuertes (últimas palabras de verso): lista aquí → __________

- Rima (asonante/consonante/sin rima): efecto buscado → __________

- Imagen vertebral (metáfora dominante): __________

- Progresión (planteo/despliegue/giro/cierre): __________

- Edición (tachar/ajustar): finales débiles, clichés, comas sobrantes, rimas sucias.

- Qué queda en la memoria (1 línea): __________

Si te interesa profundizar luego en medidas concretas y ritmos frecuentes, te será útil Métrica en español: arte menor y arte mayor, donde practicamos con ejemplos guiados y una tabla simple de conteos.

Preguntas rápidas (mini FAQ)

¿Hace falta entender “todo” para empezar a analizar?

No. Empieza por oír (respiración) y ver (disposición). El sentido se revela al ordenar esos hallazgos.

¿Y si el poema no tiene rima ni patrón fijo?

Trabaja los bordes de verso, la alternancia de longitudes y el blanco. Ahí vive la música del verso libre.

¿Cuándo corto un verso?

Cuando el corte añade algo: eco, énfasis, suspensión. Si no suma, probablemente sea prosa pidiendo párrafo.

¿Cómo evitar metáforas gastadas?

Cambia la abstracción por objeto en acción (taza, mesa, harina, luz).

¿Qué debo recordar al cerrar?

Evita finales “de, la, que…”. Cierra en sustantivo/ verbo o aísla una palabra que deje huella.

Para seguir el hilo (enlaces 1 vez, sin repetir lo ya usado en esta Parte)

- Cuando quieras entrenar la caja de herramientas con ejemplos breves y ejercicios, abre Recursos literarios en la poesía: guía con ejemplos.

- Si prefieres una base clara de medidas con ejercicios, revisa Métrica en español: arte menor y arte mayor.

Plantilla ampliada de análisis (lista para copiar)

1) Lectura en voz alta (mapa de respiración)

- Pausas naturales (marcar con •): __________________________

- ¿Predomina corto/largo? _________________________________

- Línea que quedaría sola y funciona: ______________________

2) Campo del poema (imagen y tono)

- 3 sustantivos concretos: __________ / __________ / __________

- 1 verbo dominante: __________________

- Persona y tono (yo/tú/ella – afirmación/pregunta/llamado): __________________

3) Forma visible

- Versos: ________ | Estrofas: ________ | ¿Hay blancos que señalan giro?: Sí / No

- Rima: asonante / consonante / sin rima → efecto: ________________

- Si hay medida estable: ¿cuál se intuye? 8 / 11 / 14 / variable

4) Ritmo interno

- Palabras de borde (últimas de cada verso): ____________________________

- ¿Encabalgamientos con tensión real?: Sí / No → ejemplo: __________________

- Alternancia de longitudes (corto/largo): Sí / No

5) Lenguaje poético

- Imagen vertebral/metáfora dominante: _______________________

- Repeticiones (anáfora, paralelismo) con avance: _______________________

- Sonoridad (aliteración leve, ecos vocálicos): _____________________________

6) Sentido y progresión

- Tema (gran asunto): _______________________

- Motivo (objeto/acción que lo encarna): _______________________

- Esquema: Planteo → Despliegue → Giro → Cierre

- Planteo: __________________

- Despliegue: ______________

- Giro: ____________________

- Cierre: __________________

7) Síntesis y edición

- Finales débiles detectados (preposiciones/artículos): ______________________

- Clichés a sustituir por objeto/acción: ____________________________________

- Puntuación que estorba (si el salto ya pausa): _____________________________

- Rimas sucias o forzadas: ________________________________________________

- Versión de cierre preferida (una línea): __________________________________

Modelo de análisis completo (poema breve original)

Poema (12 versos, verso libre):

Abro la puerta.

La lámpara del fondo

no alcanza la cocina.Cruje el pasillo.

Pongo dos tazas.

Entra el pan primero.Digo tu nombre.

No respondes.

La mesa aprende frío.

Me quedo

un momento.

1) Oído primero (voz alta)

- Pausas naturales tras “puerta”, “cocina”, “pasillo”, “primero”, “nombre”, “frío”, “momento”.

- Alterna corto/largo; los blancos separan escenas (llegada / preparación / espera).

- Verso que funciona solo: “La mesa aprende frío.” (imagen potente, cierra en sustantivo).

2) Campo y tono

- Sustantivos: puerta, mesa, pan. Verbo dominante: abrir/entrar (apertura/espera).

- Persona y tono: yo → tú ausente; tono de espera íntima.

3) Forma visible

- Versos: 12 | Estrofas: 3 bloques separados por blancos.

- Rima: sin rima explícita; hay ecos (“puerta/pasillo/pan”) y cierres en palabras fuertes.

- Medida: variable; el poema busca respiración y bordes potentes.

4) Ritmo interno

- Bordes (últimas palabras): puerta / cocina / pasillo / tazas / primero / nombre / respondes / frío / quedo / momento. Columna con sustantivos/verbos potentes; buen pulso.

- Encabalgamiento eficaz: “La lámpara del fondo / no alcanza la cocina.” (tensión entre “fondo” y “alcanzar”).

- Alternancia de longitudes: sí; evita monotonía.

5) Lenguaje poético

- Imagen vertebral: la casa como cuerpo que abre/respira/aprende.

- Repeticiones con avance: serie de acciones simples que desplazan la escena (abro/cruje/pongo/entra/digo).

- Sonoridad: aliteraciones suaves en /p/ y /l/ que acompañan la intimidad.

6) Sentido y progresión

- Tema: espera.

- Motivo: objetos domésticos que encarnan la ausencia (tazas, mesa, pan).

- Planteo: regreso y luz insuficiente.

- Despliegue: preparar dos tazas, entra el pan (presencia que reemplaza).

- Giro: nombrar al otro y no responde.

- Cierre: la mesa aprende frío; quedarse “un momento” suspende el final.

7) Síntesis y edición

- Finales: “momento” es correcto pero quizá redundante; “La mesa aprende frío.” como último verso dejaría un cierre más nítido.

- Puntuación: mantener la isla en blanco antes de la segunda y tercera estrofa.

- Ajuste opcional: cambiar “Digo tu nombre.” por “Pronuncio tu nombre.” si buscas un matiz más físico.

- Versión de cierre alternativa: Abro la puerta.

La lámpara del fondo

no alcanza la cocina.Cruje el pasillo.

Pongo dos tazas.

Entra el pan primero.Pronuncio tu nombre.

No respondes.

La mesa aprende frío.

Por qué mejora: el poema cae en una imagen sólida; los bordes finales terminan en sustantivos/verbos que dejan memoria (“respondes” → “frío”).

Errores frecuentes en análisis (y cómo corregirlos en este caso)

1) Describir el tema sin oír la música

- Fallo: “Es un poema sobre la espera en una casa; hay nostalgia.”

- Corrección: Menciona alternancia corto/largo, palabras de borde y blancos que separan escenas: eso sostiene la espera.

2) Contar rimas sin decir su efecto

- Fallo: “No tiene rima, fin.”

- Corrección: Explica qué sustituye a la rima: bordes potentes, paralelismos y blancos que ordenan la respiración.

3) Listar figuras como inventario

- Fallo: “Hay metáfora, anáfora, aliteración.”

- Corrección: Relaciónalas con función: la metáfora “la mesa aprende frío” condensa la ausencia; la repetición de acciones desplaza la escena sin explicarla.

4) Ignorar el blanco en página

- Fallo: Analizar como si fuera un párrafo continuo.

- Corrección: Señalar cómo cada blanco marca transición: llegada → preparación → espera.

5) Cerrar en palabra débil

- Fallo: Aceptar “Me quedo / un momento.” como único cierre por costumbre.

- Corrección: Proponer alternativa que concentre la memoria: “La mesa aprende frío.”

Hoja de trabajo (versión extendida, para imprimir)

A. Oído y página

- Respiraciones (•): __________________

- Alternancia corto/largo: Sí / No

- Blancos con función: __________________

B. Bordes y ritmo

- Últimas palabras (columna): ______________________________

- ¿Encabalgamientos útiles? Ejemplo: _______________________

C. Imagen y lenguaje

- Metáfora vertebral: ________________

- Lista sensorial (3 sustantivos + 1 verbo): __ / __ / __ + __

- Repetición con avance (anota la serie): _____________________

D. Progresión

- Planteo: __________ | Despliegue: __________ | Giro: __________ | Cierre: __________

E. Edición

- Finales débiles a revisar: ____________________

- Clichés a sustituir por objeto/acción: ____________________

- Puntuación sobrante (si el salto ya pausa): ____________________

- Versión final de cierre (1 línea): ____________________

Para seguir practicando (enlaces internos, 1 vez cada uno)

- Si quieres escuchar cómo cierra una forma con arquitectura clásica, lee El encanto del soneto: una oda a la belleza de la poesía.

- Si prefieres libertad con criterio y trabajar bordes/blank sin rima, pasa por Explorando las profundidades del verso libre: definición y características distintivas.

Caso práctico guiado: rima mixta (pareado asonante + cuarteto consonante)

Poema original (rima mixta):

Pareado (asonante —í—o):

Bajo la lluvia miro el río,

regresa a mí su antiguo brillo.

Cuarteto (consonante ABBA):

La calle guarda un nombre en la pared (A)

la taza late tibia si te pienso (B)

la lámpara no alcanza lo que censo (B)

y el pan recuerda, manso, tu pared (A)

(Nota: “pienso/censo” marcan un cierre firme en B; “pared/pared” enmarca el cuarteto como eco espacial.)

Paso a paso sobre el caso

1) Oír y mirar

Lee en voz alta. El pareado corre (asonante: eco de vocales), mientras que el cuarteto firma cada línea (consonante). La página muestra dos bloques: una llegada húmeda (lluvia/río) y un interior doméstico (calle/taza/lámpara/pan).

2) Forma visible (bloques y cierres)

- Bloque 1 (2 versos): abre escena y emoción.

- Bloque 2 (4 versos): encierra la memoria con ABBA: el primer y último verso se abrazan (“pared”).

3) Efecto de la rima

- Asonante (pareado): velocidad de recuerdo que vuelve.

- Consonante (cuarteto): refuerzo de presencia; el final de cada línea “clava” la idea, los A repiten el marco (“pared”).

4) Campo de imágenes

- Exterior: lluvia / río (movimiento que trae memoria).

- Interior: calle / pared / taza / lámpara / pan (objeto que encarna la espera).

El poema alterna fuera/dentro para mostrar cómo el recuerdo entra a la casa.

5) Progresión de sentido

- Planteo: vuelve algo antiguo con la lluvia.

- Despliegue: el interior recoge el rastro (taza, lámpara, pan).

- Giro: la pared “guarda” un nombre: la casa recuerda.

- Cierre: el eco en pared confirma que la memoria quedó fija.

6) Revisión (microedición de bordes)

- Si quisieras un cierre más sensorial, cambia el último A: y el pan recuerda, manso, tu pared →

y el pan recuerda, manso, tu nombre.

Cambia el efecto: de espacio a persona.

7) Síntesis en una línea

Un recuerdo entra con la lluvia y queda en la casa: la rima asonante empuja, la consonante fija.

Plantilla corta de análisis para poemas con rima (copiable)

- Bloques: ¿pareado inicial? ¿cuartetos/tercetos? → __________

- Rima y efecto: asonante (flujo) / consonante (cierre) → __________

- Bordes fuertes (palabras finales): _______________________

- Campo de imágenes (3 objetos + 1 verbo): __ / __ / __ + __

- Progresión: Entrada → Desarrollo → Cierre (eco) → __________

- Edición rápida: finales débiles / rimas sucias / adjetivos genéricos → __________

- Una línea de síntesis (memoria): _______________________

Conclusión general del artículo

Analizar un poema es oír su respiración y ver su arquitectura. Empiezas por lo que el oído detecta (cortes, repeticiones, rima o su ausencia) y por lo que la página sugiere (bloques, blancos, bordes). Luego nombras el campo de imágenes y sigues la progresión de planteo a cierre. La edición final es un gesto de música: quitas lo que no suena y dejas lo que permanece.