La Ilíada y La Odisea fundan la épica europea: dos poemas que modelan honor, guerra, viaje e identidad. Aquí exploro su arquitectura, temas y símbolos, trazo su legado cultural y propongo una guía de lectura con criterios de traducción, sumando rutas hacia autores y corrientes relacionadas.

Obras de Homero: La Ilíada y La Odisea — análisis y legado literario

Homero es piedra angular de [Poetas y Escritores] (categoría) y punto de partida de nuestra línea de [Poetas clásicos y universales] (categoría). Si buscas el retrato del autor, te remito a [Homero: vida y legado del poeta griego universal] (publicado). Aquí me centro en sus dos obras clave, La Ilíada y La Odisea: qué cuentan, cómo están construidas, por qué siguen importando y cómo leerlas hoy.

Este análisis conversa con nuestras secciones de Obras y Corrientes literarias. El marco histórico-cultural se ampliará en Literatura griega.

Inserción personal (Steve #1): Llegué a Chile en 2017 sin hablar español; en un taller de 2018 leí en voz alta mis primeros pasajes de Homero en esta lengua. Ese día entendí que la épica también se aprende por el oído: ritmo, respiración, silencio.

Homero y la tradición de la épica griega

La obra de Homero surge en una constelación donde narrar era antes que todo decir: las historias vivían en la voz del intérprete y en la escucha de la comunidad. Por eso La Ilíada y La Odisea, nacidas en un ecosistema oral, conservan huellas performativas: repetición con variación, epítetos formularios, escenas-tipo reconocibles.

En Poetas y Escritores leemos a Homero no solo como “el primero”, sino como inventor de protocolos de memoria: listas que ordenan el mundo, comparaciones que traducen lo humano a naturaleza, ritmos que se fijan en el oído. En el gran mapa de Literatura griega veremos cómo confluyen épica, lírica y teatro en el relato de una comunidad que piensa su pasado heroico.

Inserción personal (Steve #2): Como actor, me ayudó imaginar al aedo frente al público: las fórmulas y epítetos son anclas de memoria. Cuando marco esas repeticiones en mis lecturas, el hexámetro deja de ser técnico y se vuelve música.

Oralidad, fórmulas y hexámetro

Leer a Homero es escuchar un sistema de recursos diseñado para la oralidad:

- Epítetos formularios: “Aquiles el de los pies ligeros”, “Atenea la de los ojos de lechuza”. No son adornos gratuitos: estabilizan el verso, reconocen al personaje y permiten al aedo respirar mientras avanza.

- Escenas-tipo (banquetes, armado del héroe, súplicas, lamentos): cubos de construcción que, recombinados, sostienen miles de versos sin perder orientación.

- Símiles extensos: el combate comparado con incendios, leones, tormentas. Funcionan como cámaras lentas que amplían la emoción, dan aire al recitador y abren ventanas al mundo cotidiano.

- Catálogos: de naves, de linajes, de aliados. No solo “listan”; instituyen memoria y jerarquía, muestran la red política detrás del relato heroico.

Todo ello se encarama al hexámetro dactílico, un verso cuantitativo cuya cadencia facilita la memorización y la improvisación controlada. No necesitamos perdernos en tecnicismos métricos para apreciar su efecto: la combinación de longitud versal, fórmulas y repeticiones convierte las epopeyas en máquinas de decir. El resultado es paradójico: textos muy estables gracias a piezas que, en su origen, habilitaban variación.

Desde la perspectiva del lector contemporáneo, ese sistema puede parecer redundante. Sin embargo, es justo lo que vuelve tan nítida la experiencia: basta leer en voz alta uno o dos cantos para notar cómo el ritmo organiza el sentido. En el gran mapa de la Literatura occidental, pocos autores han condicionado tanto la prosodia y la escena narrativa de la posteridad.

Contexto, datación debatida y transmisión textual

La datación y autoría de Homero son temas historiográficamente abiertos. Lo que en manuales se presenta como “autor” puede ser, para algunos estudios, una escuela o una tradición que cristaliza en dos poemas mayores entre los siglos VIII y VII a. C. La cuestión homérica —si hubo un poeta singular, si hubo varios, si las epopeyas se compilaron más tarde— no impide leer con provecho; pero sí invita a entender que los textos que hoy conocemos son el resultado de capas y fijaciones.

- Del canto a la escritura. Durante siglos, la performance de rapsodas convivió con transmisiones manuscritas. Los poemas circularon en versiones no completamente idénticas, hasta que políticas culturales (p. ej., en el entorno alejandrino) buscaron fijar ediciones canónicas.

- Edición y crítica. Desde los gramáticos helenísticos hasta la filología moderna, el texto homérico ha pasado por procesos de colación, corrección y comentario. De ahí la importancia de ediciones anotadas en castellano con introducciones, notas y aparatos críticos fiables (en la Parte 6 propondré criterios prácticos de traducción y edición).

- Unidad y variación. Aun si aceptamos una unidad autoral funcional (“Homero” como nombre que organiza el corpus), vale la pena leer atentos a marcas de ensamblaje: transiciones de libro a libro, repeticiones que cambian matiz, episodios que dialogan a distancia. Ese tejido es parte del valor de La Ilíada y La Odisea.

Más que resolver el misterio de “quién fue Homero”, nuestro interés —aquí, en Obras — es cómo funcionan las epopeyas y qué herencia dejan: una gramática narrativa capaz de articular destino y comunidad, furia y compasión, viaje e identidad. Si alguien busca el retrato focalizado en la figura del autor, remito a Homero: vida y legado del poeta griego universal, donde el énfasis está en el perfil biográfico y la recepción del nombre “Homero” a lo largo de la historia.

Por qué este marco importa para leer La Ilíada y La Odisea

Este andamiaje nos ahorra dos errores comunes: leer las epopeyas como si fueran novelas modernas y exigirles un realismo que no buscan. El oído —más que el ojo— ordena aquí la experiencia; por eso los epítetos no “repiten”, sostienen. Por eso los símiles no “detienen”, ensanchan. Comprendido esto, la lectura gana precisión: en La Ilíada, la cólera de Aquiles se ilumina con ritmos y fórmulas; en La Odisea, la identidad de Odiseo se construye tanto en la astucia como en la palabra performada.

Cierro esta parte con una idea operativa: Homero inventa protocolos. Protocolos de ritmo, de memoria y de comunidad que cientos de autores después obedecerán, discutirán o parodiarán. En las siguientes secciones, veremos ese sistema en marcha: primero en La Ilíada (trama, personajes, temas), luego en La Odisea (viaje, episodios, arquetipos), y finalmente en su legado.

La Ilíada: trama y estructura

Marco narrativo y unidad temporal

Aunque pertenece al ciclo troyano, La Ilíada no cuenta toda la guerra. Su unidad de acción se cierra en torno a la cólera de Aquiles (mênis) y sus consecuencias, con una unidad temporal concentrada en pocas semanas del décimo año del asedio. Esta concentración produce un efecto de intensidad: cada desplazamiento en el campo de batalla responde a ese conflicto inicial entre Aquiles y Agamenón, que desarma el equilibrio aqueo.

En nuestro itinerario de Obras, esa decisión formal la volveremos a ver reelaborada por Roma: la épica como foco dramático más que crónica total (ver Virgilio y la Eneida: el poeta que cimentó la literatura latina.

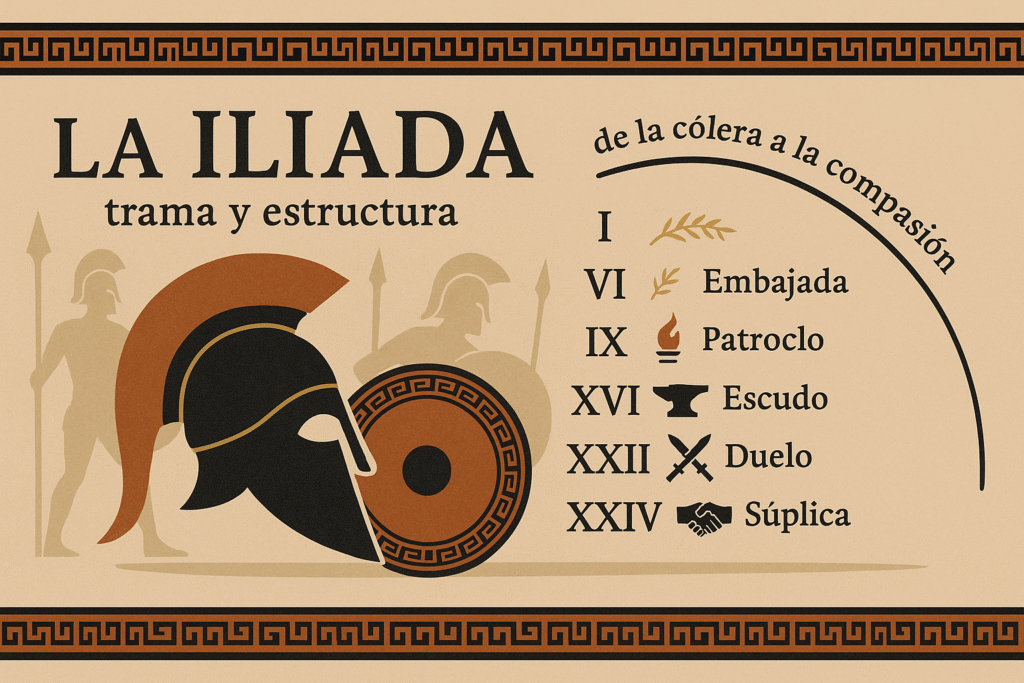

Progresión dramática por cantos (de la cólera a la compasión)

La macroestructura puede leerse como un arco ético:

- Canto I: quiebre (la disputa por Briseida). Aquiles se retira del combate; Agamenón hiere el “honor” (timé).

- Canto VI: contrapunto humano (Héctor y Andrómaca): encuadre doméstico que humaniza la defensa de Troya.

- Canto IX: embajada a Aquiles: Odiseo, Fénix y Áyax fracasan; el héroe sostiene su agravio.

- Canto XVI: Patroclo entra en combate con la armadura de Aquiles; su muerte reorienta el destino del poema.

- Canto XVIII: El escudo de Aquiles y la nueva armadura: pausa “cosmogónica” que reordena el sentido del héroe (en la Parte 3 analizaremos su simbolismo).

- Canto XXII: Duelo Aquiles–Héctor: clímax bélico y giro de la fama (kléos).

- Canto XXIV: Súplica de Príamo y compasión de Aquiles: cierre en reconocimiento y humanidad compartida.

Esta secuencia tensa el arco del protagonista: de la ira privada a un gesto de piedad pública que suspende la violencia.

Arquitectura de escenas-tipo (la “máquina” épica)

La narración avanza mediante módulos repetibles que el oyente identifica:

- Arenga / Consejo: reordena jerarquías y anticipa el movimiento del ejército.

- Teikhoskopía (contemplación desde las murallas) y aristeías (ráfagas de excelencia guerrera): compases que alternan panorámica y foco.

- Súplica / Hospitalidad: regula los intercambios éticos (lo que se debe al enemigo y al suplicante).

- Catálogos (p. ej., de naves): formalizan memoria política y alianzas.

- Banquete / Lamento: ritualiza la guerra en torno a comunidad y duelo.

Estas piezas no “repiten” por mera inercia: organizan la recepción y ritman el relato. La épica coral de competición y elogio dialoga con la tradición de las odas (ver Píndaro: himnos, odas y su legado en la Grecia antigua.

Focalización y punto de vista

La voz del narrador épico es externa, pero su perspectiva flota: ora sobrevuela la llanura, ora se adhiere a un héroe (Héctor, Aquiles, Príamo), e incluso penetra en la deliberación divina. Este control de foco permite:

- Corte estratégico de la información (suspenso).

- Paralelismos entre lo humano y lo divino (la asamblea de los dioses como espejo de la asamblea aquea).

- Contrapuntos éticos (valor ciudadano de Héctor vs. gloria individual de Aquiles).

La intervención de los dioses no es solo “fantástica”: dramatiza fuerzas (destino, azar, parcialidad) y distribuye sentido entre polos en conflicto.

Tiempo narrativo y gestión del ritmo

El poema alterna aceleraciones (aristeías, batallas) con retardaciones que abren la experiencia:

- Símiles extensos: del combate a incendios, leones, tormentas; hacen “zoom” emocional y anclan lo heroico en lo cotidiano.

- Discursos: la acción se argumenta (logoi) —la épica también es deliberación—; cada parlamento reconfigura la ética de la escena.

- Pausas descriptivas (armas, armaduras, genealogías): consolidan identidad, status y vínculo con la memoria.

Este vaivén fabrica densidad sin dejar el eje dramático. Cuando el relato necesita cambiar de plano (del campamento a Troya; de la batalla a la tienda), usa fórmulas de transición que sostienen la continuidad auditiva.

La función de los discursos (logoi)

Hay un teatro oratorio dentro del poema. Tres tipos de discurso destacan:

- Consejo político (ágora): define autoridad, tácticas y tensiones internas (Agamenón vs. Aquiles; Néstor como mediador).

- Súplica (hiketeía): escena de alta temperatura ética —del ruego de Príamo depende el giro final del poema—.

- Elogio / vituperio: construye fama (kléos) y encuadra conducta (honor y vergüenza).

La Embajada del Canto IX es ejemplar: tres voces, tres estrategias retóricas (utilidad, memoria, afecto) que fracasan porque Aquiles aún no ha recalculado su identidad herida.

Clímax y resolución

El clímax en el Canto XXII (Aquiles vs. Héctor) reconfigura el tablero: al ganar, Aquiles confirma su excelencia, pero no resuelve la fractura ética abierta desde el inicio. Recién en el Canto XXIV, con la súplica de Príamo y la cesión del cadáver, el héroe desplaza la cólera hacia la compasión: la guerra continúa fuera del poema, pero la trama encuentra cierre en la restitución de un ritual humano (el funeral).

Esa salida —no “happy ending”, sino suspensión— marca el tono de una épica que funda preguntas para toda la Literatura occidental: ¿qué vence de verdad, la fuerza o el reconocimiento? ¿cómo se sostiene una comunidad bajo el mandato de la fama?

Relecturas y proyección

La figura del héroe (orgullo, ira, dilema entre vida larga y sin gloria vs. gloria breve) será reescrita durante siglos. El Romanticismo explota esa tensión en clave moderna (ver Lord Byron: el poeta del Romanticismo inglés y Romanticismo literario del siglo XIX . En Roma, el modelo homérico se transforma en programa nacional en la Eneida (puente con Obras de Virgilio: La Eneida y su influencia.

La Ilíada: temas y simbolismo

Inserción personal (Steve #3): En talleres suelo detenerme en el “escudo de Aquiles”. Esa mini-cosmogonía me recuerda por qué la guerra no agota el poema: en medio del hierro, Homero graba vida cotidiana, trabajo y fiesta.

1) Núcleos temáticos operativos

Kléos (gloria) y timé (honor)

La tensión inicial (Aquiles vs. Agamenón) revela cómo honor y gloria regulan la identidad del héroe. El kléos es fama cantable —lo que los aedos conservarán—; la timé es el valor social presente (premios, respeto). Cuando Agamenón arrebata a Briseida, no solo toma un botín: hiere la medida del heroísmo de Aquiles. El arco del poema interroga qué pesa más: la prestación bélica o el reconocimiento legítimo. Este dilema rebotará, siglos después, en la tradición europea (ver [Literatura del siglo XIX: realismo, romanticismo y modernismo en autores clave] (publicado) y su relectura del héroe).

Moira (destino) y hybris (desmesura)

El destino no es solo decreto divino: opera como techo narrativo. Ni dioses pueden anular del todo ciertas líneas (la muerte de Héctor). La hybris —exceso que traspasa límites— altera el equilibrio entre humanos y dioses y explica caídas. La justa medida no es sencillamente resignación ante la moira, sino una ética del límite.

Xenia (hospitalidad) y hiketeía (súplica)

La hospitalidad estructura relaciones morales entre extraños. La súplica convierte la vulnerabilidad en una forma de derecho. El desenlace del poema (Príamo ante Aquiles) hace de la piedad una fuerza capaz de suspender la violencia: el héroe deviene humano al reconocer el dolor del otro.

Arete (excelencia) y comunidad

La excelencia no se agota en matar enemigos: también consiste en hablar, escuchar, llorar. Los discursos, las súplicas, el duelo ritual recuerdan que La Ilíada es una pedagogía ética para una comunidad en guerra.

Este código épico dialoga con la tradición coral y el elogio competitivo que exploraremos en Píndaro: himnos, odas y su legado en la Grecia antigua.

2) Símbolos y procedimientos formales

Símiles extensos: el “zoom” emocional

Los símiles (leones, incendios, tormentas, cosechas) no solo adornan: recalibran la percepción. Funciones principales:

- Pausar el combate para procesar emoción y táctica.

- Anclar lo heroico en la vida común (trabajo, clima, campo).

- Trenzar capas de sentido (furia como incendio que arrasa pero también fertiliza el suelo).

Catálogos y genealogías: memoria política

Listas de naves, aliados o linajes no son relleno: son cartografías de poder y archivos que legitiman la guerra ante una audiencia que reconoce nombres y procedencias. Por eso funcionan como prueba de mundo y como retórica de legitimidad.

Armas y armaduras: identidad material

Las armas condensan historia, técnica y estatuto. La armadura “habla” (procedencia, artesanía, dueño anterior). Cuando Aquiles recibe una nueva armadura, su identidad se actualiza; cuando Príamo reclama el cuerpo de Héctor, la humanidad resiste a la cosa bélica.

Dioses y agencias

La intervención divina exterioriza fuerzas (oportunidad, azar, parcialidad) y organiza simetrías entre planos: asamblea de dioses ↔ asamblea de aqueos. Los dioses no desresponsabilizan a los hombres: dramatizan presiones que atraviesan las decisiones humanas.

3) El “escudo de Aquiles” (ekfrasis del Canto XVIII)

La ekfrasis es una descripción poética de un objeto artístico. El “escudo de Aquiles” funciona como poema dentro del poema y microcosmos de lo humano. Elementos clave:

- Dos ciudades: una en paz (boda, litigio, mercado) y otra en guerra (asedio, emboscada). La Ilíada admite así que la totalidad del mundo excede el campo de batalla.

- Ciclos naturales: campos, vendimia, pastores, danzas. La guerra es un paréntesis dentro de ritmos más vastos (trabajo, estaciones).

- Marco cósmico: sol, luna y constelaciones inscriben el conflicto en un orden mayor.

- Función narrativa: la forja introduce una pausa que reubica a Aquiles tras la muerte de Patroclo. El héroe se re-arma literal y moralmente: el escudo no solo protege; enseña.

Lectura operativa: el escudo reencuadra la pregunta por el kléos. Si la gloria es canto, ¿qué canta el canto? No solo hazañas, también ley, trabajo, fiesta. De ahí que el cierre con Príamo sea coherente: el poema sacrifica el espectáculo para restaurar un rito (el funeral), que es una tecnología de lo humano.

Inserción personal (Steve): “En talleres suelo detenerme en el ‘escudo de Aquiles’. Esa mini-cosmogonía me recuerda por qué la guerra no agota el poema: en medio del hierro, Homero graba vida cotidiana, trabajo y fiesta. Cuando leemos esa ekfrasis en voz alta, el grupo respira: entendemos que la épica protege lo humano.”

4) Ética del duelo y la piedad (Canto XXIV)

El gesto de Príamo —besar las manos del asesino de su hijo— violenta cualquier expectativa de venganza. Aquiles reconoce en Príamo a Peleo (su padre) y, por un instante, cambia de régimen: de la violencia de la cólera a la economía de la piedad. Técnicamente, el cierre es una suspensión (la guerra sigue), pero temáticamente es una resolución: la humanidad compartida puede reordenar la política del honor.

Esa inversión ilumina el sistema: la hiketeía (súplica) crea una obligación moral incluso en el máximo antagonismo. La gloria y el honor encuentran su techo en la piedad.

5) Proyección y relecturas

- Roma: la Eneida transfiere el capital simbólico homérico a un proyecto nacional ver Virgilio y la Eneida: el poeta que cimentó la literatura latina y Obras de Virgilio

- Romanticismo: el héroe escindido, orgulloso y trágico alimenta la modernidad ver Romanticismo literario del siglo XIX y diálogo con Literatura del siglo XIX.

- Tradición coral: la poética del elogio y la competencia vuelve a latir en Píndaro.

Cuadro sintético (temas ↔ recursos ↔ efecto)

- Kléos / timé ↔ discursos, catálogos, rituales ↔ legitimidad del héroe

- Moira / hybris ↔ intervención divina, presagios ↔ límite / caída

- Xenia / hiketeía ↔ escenas de hospitalidad y súplica ↔ suspensión de la violencia

- Piedad ↔ Canto XXIV (Príamo–Aquiles) ↔ humanidad compartida

- Realismo épico ↔ símiles extensos, ekfrasis, inventario de armas ↔ densidad del mundo

La Odisea: viaje, astucia y regreso al hogar

1) Arquitectura general y tiempo narrativo

In medias res y doble eje

La Odisea entra in medias res: Odiseo lleva años lejos de Ítaca y el poema abre con los dioses deliberando su retorno. La epopeya trabaja con dos ejes que convergen:

- Telemaquia (Libros I–IV): el crecimiento de Telémaco, que busca noticias de su padre y afirma su autoridad frente a los pretendientes que deshonran la xenia (hospitalidad) en el palacio.

- Viaje de Odiseo (V–XIII y XX–XXIV): desde Calipso hasta el regreso y la purga de los pretendientes; en el medio, el gran bloque de analepsis (IX–XII), donde el propio Odiseo narra sus errancias a los feacios.

Este diseño permite alternar formación (Telémaco) y reconstrucción (Odiseo), y usar la voz del héroe como motor de memoria (autonarración).

Analepsis y ring composition

El relato de Odiseo ante los feacios (Libros IX–XII) organiza los episodios como un anillo (ring composition) que encuadra tentación, pérdida y aprendizaje. Después, con el retorno a Ítaca (XIII), el poema cambia de registro: de la aventura marítima pasa a la intriga doméstica (disfraces, pruebas, reconocimientos).

Esta transición aventura→intriga conecta con la novela europea y su juego de identidad y reconocimiento, hilo que puede seguirse en Obras de Miguel de Cervantes: Don Quijote y más allá del caballero andante así como en la crítica intertextual de Umberto Eco: biografía y aportes del intelectual italiano .

2) Itinerario de episodios (bloque de errancias IX–XII)

Cícones → Lotófagos → Polifemo (el cíclope: methos frente a fuerza bruta) → Eolo (bolsa de vientos: falla en el control de la tripulación) → Lestrigones (aniquilación masiva de naves) → Circe (metamorfosis, año de estancia, advertencias) → Catábasis al Hades (Tiresias, madres, héroes, sombra de Aquiles) → Sirenas (audición controlada) → Escila y Caribdis (pérdida calculada) → Trinacia (rebaños de Helios: trasgresión y castigo de Zeus) → naufragio de Odiseo y arribo a Ogigia (Calipso).

Lectura operativa:

- El error central no es solo de Odiseo: la indisciplina colectiva precipita la ruina (Trinacia).

- La métis (astucia) triunfa sobre la bia (fuerza) en Polifemo, pero tiene costo: el héroe no resiste gritar su nombre (hybris verbal), lo que activa la maldición de Poseidón.

3) Dispositivos narrativos: del mar a Ítaca

Métis, disfraces y “mentiras verdaderas”

Odiseo es el héroe de la métis: disfraza cuerpo (mendigo), voz (relatos apócrifos que protegen su identidad) y acciones (pruebas). Las “mentiras verdaderas” —historias inventadas con núcleos factual–emocionales— son un escudo narrativo: preservan al héroe mientras testea lealtades.

Xenia (hospitalidad) y pruebas de reconocimiento

La xenia ordena el mundo social: feacios (modelo ideal de hospitalidad), Eumeo (porquero fiel), Filetio (vaquero), Penélope (anfitriona y jueza), frente a los pretendientes (antimodelo). Cada encuentro funciona como prueba:

- Eumeo: reconocimiento diferido (no inmediato) que ratifica el valor de la prudencia.

- Telémaco: reconocimiento por intervención de Atenea; padre e hijo ensayan disciplina y plan.

- Nodriza Euriclea: reconocimiento por la cicatriz (marca del pasado).

- Penélope: reconoce por la cama inamovible (secreto conyugal) tras la prueba del arco.

Competencias y pruebas (intriga doméstica)

La prueba del arco traduce el orden del mundo a un gesto técnico: solo quien comparte la medida de Odiseo puede tensarlo. La purga de los pretendientes, lejos de ser mero desquite, restaura la isonomía (justa medida) de la casa.

Inserción personal (Steve #4): Mi propia migración me hizo leer La Odisea como una caja de preguntas: ¿qué llevo conmigo?, ¿quién soy después del viaje? Odiseo me enseñó que regresar es también reconocerse.

Los motivos de identidad y autorretrato dialogan con la escritura del yo y sus máscaras ver Literatura del yo. La tradición comparada por lenguas y épocas se sigue en Literatura inglesa y, a nivel de corrientes, en Corrientes literaria.

4) Espacio y función: del mar como umbral a Ítaca como telos

El mar funciona como espacio liminal: islas = pruebas (placer, olvido, muerte, metamorfosis). En contraste, Ítaca concentra ley, memoria y lenguaje compartido (la cama común como secreto que codifica matrimonio y casa). El tránsito mar/Ítaca replica el tránsito identidad dispersa → identidad reconocida.

Inserción personal (Steve): “Mi propia migración me hizo leer La Odisea como una caja de preguntas: ¿qué llevo conmigo?, ¿quién soy después del viaje? Odiseo me enseñó que regresar es también reconocerse. En Ítaca no solo vuelve un cuerpo: vuelve una voz capaz de nombrar su historia.”

5) Cierre y estabilización: del asesinato a la amnistía

Tras la purga (XXII) y el reconocimiento con Penélope (XXIII), el poema añade un último pliegue (XXIV): Laertes reconoce a su hijo por pruebas (árboles, huerto), las familias de los pretendientes buscan venganza y Atenea suspende el ciclo de violencia.

Técnicamente, el final rubrica dos cosas:

- La identidad ya no depende de la fuerza sino del reconocimiento mutuo.

- La paz no nace de la venganza, sino de un acuerdo arbitrado por lo divino (política mítica de cierre).

6) Foco en voz y focalización

A diferencia de La Ilíada, aquí el héroe toma la palabra extensa (IX–XII). Efectos:

- Autorretrato: Odiseo compone su propia fama (kléos) frente a los feacios; la épica se vuelve metanarrativa (un héroe que narra su heroísmo).

- Perspectivismo: la alternancia narrador–Odiseo reencuadra lo ocurrido; el lector evalúa la fiabilidad del protagonista (¿qué calla?, ¿qué exagera?).

- Ironías: el mismo que teje relatos en mar, teje silencios en Ítaca; su éxito depende de contar y de callar.

7) Mapa rápido (útil para el lector)

- Libros I–IV: Telemaquia (Ítaca, Néstor, Menelao).

- V–VIII: Calipso y llegada a feacios (Nausícaa).

- IX–XII: Analepsis de errancias (Cícones→Trinacia).

- XIII–XVI: Ítaca, Eumeo, plan con Telémaco.

- XVII–XX: Palacio, pruebas, tensiones.

- XXI–XXII: Arco y purga.

- XXIII–XXIV: Penélope, Laertes y tregua de Atenea.

Ruta recomendada: leer primero I–IV y IX–XII para captar formación y errancias; luego continuar en orden. Para comparaciones modernas de viaje e identidad, valen rutas por Literatura inglesa y por lecturas críticas de Umberto Eco.

La Odisea: temas, arquetipos e influencia

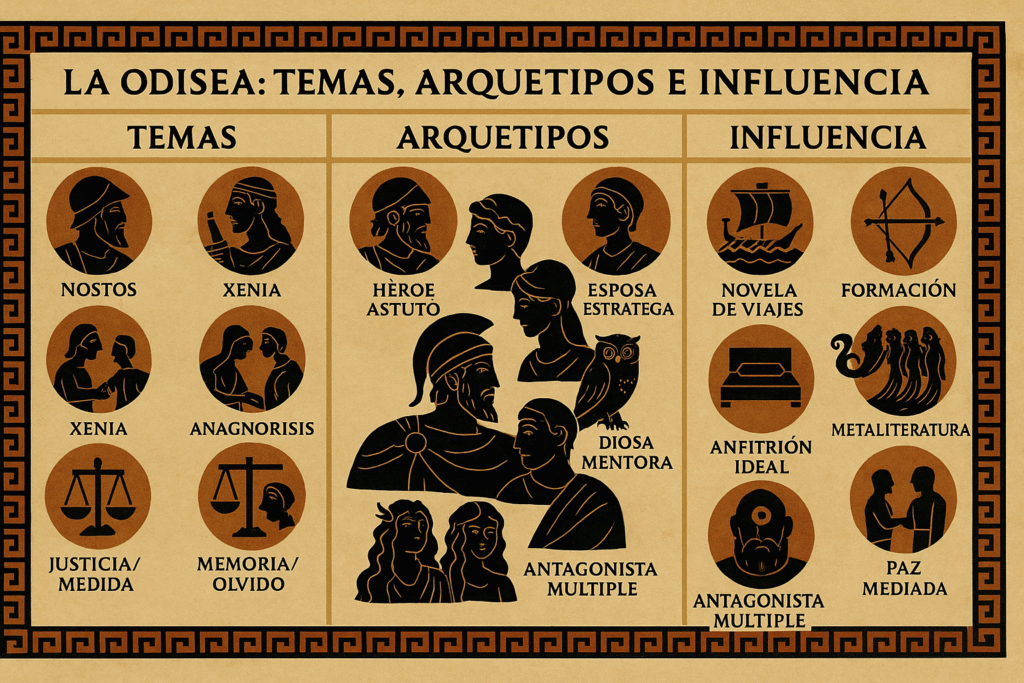

1) Ejes temáticos operativos

Nóstos (regreso) y métis (astucia)

El regreso no es solo desplazamiento espacial: es reconstrucción de identidad. Odiseo vuelve a Ítaca cuando reaprende a nombrarse y a ocupar su lugar (esposo, padre, rey). La herramienta central es la métis —inteligencia práctica—: disfraz, relato estratégico, cálculo del riesgo. Frente a la bía (fuerza), el poema privilegia pensamiento aplicado y control de sí.

Xenia (hospitalidad) y orden social

La xenia funciona como prueba ética: feacios, Eumeo y Filetio representan el modelo; los pretendientes son el antimodelo (consumen, desoyen, deshonran). Todo encuentro pone a prueba ley y reciprocidad. La purga final restaura esa ley violada.

Identidad y reconocimiento (anagnórisis)

La identidad se verifica en pruebas de reconocimiento: cicatriz con Euriclea, conocimiento del huerto con Laertes, y —sobre todo— la cama inamovible con Penélope. El poema enseña que la verdad en sociedad no depende de un “decir directo”, sino de señales compartidas que garantizan memoria y confianza ver Literatura del yo.

Memoria, olvido y tentación

Lotófagos (olvido por placer), Sirenas (saber prohibido), Circe/Calipso (detención del tiempo): el viaje está sembrado de umbrales donde memoria/olvido se negocian. Odiseo vence cuando regula deseo y conocimiento (oír a las Sirenas sin sucumbir, gracias a un protocolo).

Justicia y medida

La prueba del arco convierte la legitimidad política en gesto técnico: solo quien comparte la medida de Odiseo puede tensarlo. La justicia no se reduce a exterminio; el poema cierra con tregua y amnistía (arbitrio de Atenea), señal de que la paz requiere mediación.

Palabra y verdad narrativa

Odiseo miente con verdad emocional: sus relatos “apócrifos” preservan vida y misión. El texto problematiza la relación entre narrar y ser: el héroe se compone a sí mismo como personaje. Este nivel metanarrativo conecta con la novela europea y su juego de máscara/autorrepresentación ver Obras de Miguel de Cervantes: Don Quijote y más allá del caballero andante y Literatura inglesa.

2) Arquetipos y figuras funcionales

- El héroe astuto (Odiseo): no se define por invulnerabilidad, sino por capacidad de aprender; triunfa cuando diseña protocolos (cera, cuerdas, nombres, tiempos).

- La esposa estratega (Penélope): agencia en clave prudencial; su telar es tiempo ganado y control del relato doméstico.

- El hijo en formación (Telémaco): eje de educación cívica; la Telemaquia es novela de aprendizaje en miniatura.

- La diosa mentora (Atenea): inteligencia protectora, ajusta tiempos y apariencias (disfraces) para que el plan funcione.

- El anfitrión ideal (feacios) y el porquero fiel (Eumeo): modelos de xenia y lealtad subalterna que articulan la ética del grupo.

- El antagonista múltiple (pretendientes, Polifemo, Lestrigones): variantes del exceso (consumo, fuerza bruta, voracidad), que ponen a prueba métis y ley.

- Lo femenino liminal (Circe, Calipso, Sirenas): más que “tentación”, son espacios de sabiduría, metamorfosis o estasis; Odiseo progresa al negociar con esas fronteras sin negar su llamada al hogar.

La tipología de personajes y la ética de elogio/competición se leen en contexto comparado con Corrientes literarias y la tradición de elogio coral que expondré en Píndaro.

3) Procedimientos que construyen sentido

Disfraces y “mentiras verdaderas”

El mendigo en Ítaca, los relatos inventados a Eumeo, Penélope y los pretendientes: el poema muestra cómo se narra para obrar. La verdad opera como resultado (reconocimiento, justicia), no como dato bruto. Por eso las “mentiras” de Odiseo son instrumentos de una verdad mayor (restaurar la casa).

Pruebas escalonadas y economía de la revelación

La secuencia Eumeo → Telémaco → Euriclea → Pretendientes → Penélope → Laertes administra información y emoción. Cada reconocimiento es diferido para maximizar seguridad y justicia.

Símiles y topografía liminal

Los símiles trasladan lo maravilloso a lo cotidiano; la topografía (islas/Ítaca) produce un mapa moral: mar = contingencia y prueba; Ítaca = ley, memoria, lengua compartida (la cama como contraseña).

4) Influencia e irradiación cultural

Antigüedad y Edad Media/Renacimiento

- Roma: Odiseo queda resemantizado en la épica latina; su figura pasa por filtros romanos (prudencia vs. dolo), con ecos en proyectos nacionales puente con Virgilio y la Eneida.

- Itinerarios medievales y humanistas: el motivo del viaje se transforma en peregrinación, alegoría moral y búsqueda de conocimiento, matrices que alimentarán siglos de narrativa europea (ver Literatura inglesa.

Modernidad y siglo XX–XXI

- Novela de formación y de viaje: la estructura errancia → prueba → reconocimiento se hace plantilla narrativa.

- Autoconciencia literaria: héroes que se cuentan a sí mismos anticipan la novela autorreflexiva y los juegos metaliterarios ver Literatura contemporánea.

- Intertextualidad hispana: reescrituras y guiños en prosa y poesía de la tradición iberoamericana mapa en Literatura hispana.

- Figura de Penélope: reapropiada por relatos que exploran agencia femenina, espera activa y diseño del tiempo doméstico.

Lo “odiséico” como código

Llamo código odiséico a un conjunto de patrones replicables:

- Héroe móvil (identidad en tránsito)

- Pruebas seriadas (episodios autónomos con función)

- Mentoría (divina o comunitaria)

- Prueba técnica (arco/cama → competence como legitimidad)

- Reconocimiento (señal compartida que cierra lazos)

- Paz mediada (cierre por acuerdo, no por aniquilación)

Ese “código” se recicla en aventuras marítimas, viajes interiores, sagas familiares y novelas de restitución (pérdida–búsqueda–regreso).

5) Tabla operativa (tema ↔ dispositivo ↔ efecto narrativo)

- Nóstos (regreso) ↔ disfraces + anagnórisis ↔ identidad reconstruida

- Métis (astucia) ↔ relatos apócrifos + protocolos ↔ supervivencia/éxito sin fuerza bruta

- Xenia (hospitalidad) ↔ banquetes/recepciones ↔ validación ética del mundo

- Justicia/medida ↔ prueba del arco + purga ↔ restauración del orden

- Memoria/olvido ↔ Lotófagos, Sirenas ↔ control del deseo/conocimiento

- Verdad narrativa ↔ autonarración de Odiseo ↔ fama (kléos) compuesta por el propio héroe

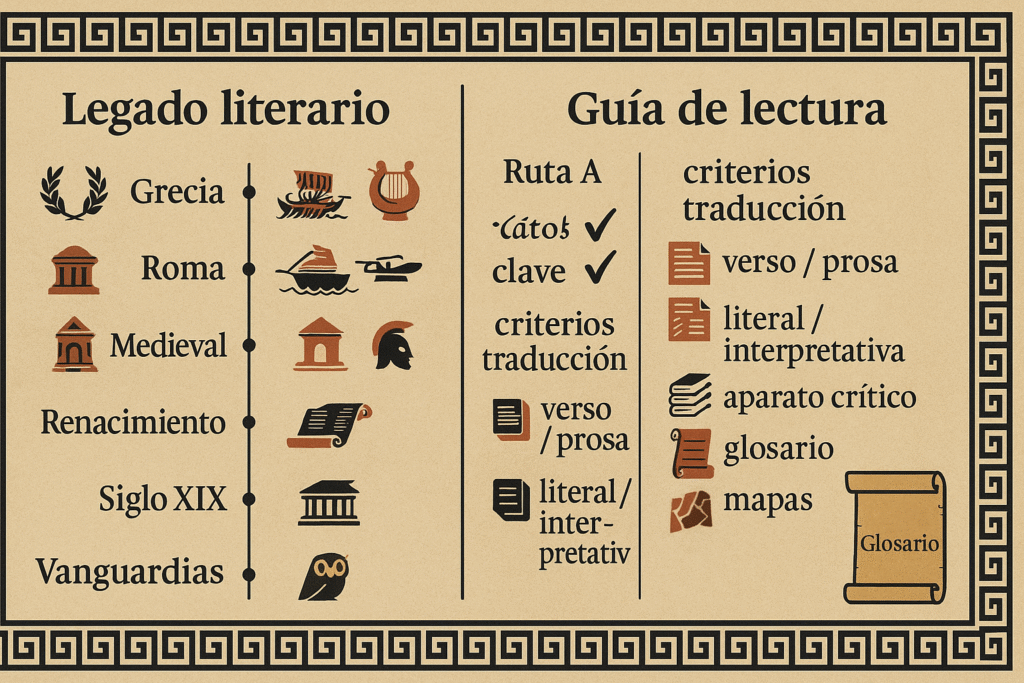

Legado literario & Guía de lectura y traducciones

1) Legado literario y cultural de Homero

1.1 De Grecia a Roma: continuidad y programa

La gramática épica que fijan La Ilíada y La Odisea —arquetipos, símiles extensos, escenas-tipo, protocolos de honor— se traslada a Roma como capital simbólico. Con Virgilio, la Eneida convierte lo homérico en proyecto nacional (mito de origen, misión política, ética del sacrificio).

En este puente, ver: Virgilio y la Eneida: el poeta que cimentó la literatura latina y Obras de Virgilio: La Eneida y su influencia.

Claves de continuidad técnica

- Fórmulas y epítetos como soporte mnemónico y musical.

- Símiles para regular ritmo y percepción.

- Consejos y asambleas como “teatro” político de la épica.

- Piedad como techo ético (Aquiles–Príamo) que en Roma se reconvierte en pietas.

1.2 Edad Media y Renacimiento: alegoría y humanismo

La materia épica se alegoriza (peregrinaciones, visiones, moralidades) y se pone al servicio de una pedagogía del alma. En el Renacimiento, el retorno humanista a los clásicos reactiva la imitatio: leer y reescribir.

Ruta de lectura: Literatura occidental y Dante Alighieri: biografía y análisis de la Divina Comedia.

1.3 Tradición hispana e iberoamericana: espejo, parodia y herencia

En la tradición hispana, el motivo del héroe y del viaje se resignifica: parodia, novela de formación, itinerarios críticos de identidad. Para un arco comparado, ver [Obras de Miguel de Cervantes: Don Quijote y más allá del caballero andante] (publicado) y el mapa regional en Literatura hispana.

El diálogo clásico–moderno también nutre poéticas del siglo XX latinoamericano (hospitalidad, exilio, identidad), eje que se cruza con Poetas latinoamericanos

1.4 Modernidad y contemporaneidad: del héroe de fuerza al héroe que piensa

La herencia homérica en los siglos XIX–XX reconfigura el héroe: de la fuerza a la inteligencia estratégica, del linaje a la conciencia. El código homérico se vuelve plantilla: viaje–pruebas–reconocimiento, mentorías, pruebas técnicas, paz mediada. Para el arco europeo moderno y sus tensiones, cruzar con Literatura del siglo XIX: realismo, romanticismo y modernismo en autores clave, Vanguardias literarias del siglo XX y Literatura contemporánea.

Autores y polos comparables: Gustave Flaubert: biografía, obras y estilo, Samuel Beckett, Escritores ingleses destacados.

1.5 Homero como “protocolo narrativo”

Sintetizo seis protocolos que la recepción reescribe una y otra vez:

- Héroe en tensión (honor vs. compasión; viaje vs. tentación).

- Pruebas seriadas con función (no mera acumulación).

- Mentoría (Atenea) y comunidad como soporte.

- Prueba técnica que legitima (arco, cama; “competence” como justicia).

- Reconocimiento mediante señales compartidas, no solo declaración.

- Cierre por acuerdo (paz mediada) mejor que exterminio.

Inserción personal (Steve) — Comunidad y lectura viva

“Fundé Mundo Escritores para acompañar a otros autores y lectores. Volver a Homero en comunidad —entre voces y preguntas— me recuerda que los clásicos siguen vivos porque dialogan con nosotros. Esa conversación es parte del legado.”

2) Guía de lectura y traducciones

2.1 ¿Por dónde empezar? Dos rutas

Ruta A (lectores generales)

- La Odisea → episodios IX–XII; luego I–IV, V–VIII, XIII–XXIV.

- La Ilíada → cantos I, VI, IX, XVI, XVIII, XXII, XXIV; luego lectura completa.

Ruta B (estudio sistemático)

- Leer en orden completo cada poema, alternando con comentarios y mapas.

- Programación sugerida (8–10 semanas por poema): 3–4 cantos por semana + 1 sesión de repaso.

Paratextos mínimos: mapa, árbol genealógico, cronología, glosario.

Inserción personal (Steve) — Criterios prácticos

“Cuando recomiendo traducciones, priorizo ediciones anotadas: mapas, genealogías y notas salvan al lector. Alterno lectura continua con cantos clave; así descubrí matices que en un primer recorrido pasaron de largo.”

2.2 Criterios para elegir traducciones (operativos)

a) Forma del texto

- Verso medido (intenta eco rítmico del hexámetro): +musicalidad; –puede forzar sintaxis.

- Verso libre (cadencia semántica): +fluidez moderna; –pierde huella métrica.

- Prosa (lectura corrida): +claridad para principiantes; –se diluye el “oído” épico.

b) Filosofía de traducción

- Más literal (ajuste léxico/orden): +fidelidad micro; –rigidez.

- Más interpretativa (prioriza efecto): +naturalidad; –posibles desplazamientos semánticos.

c) Aparato crítico y usabilidad

- Introducción sólida (contexto, datación, tradición).

- Notas que expliquen nombres, fórmulas, instituciones (xenia, hiketeía, kléos, timé, moira).

- Glosario y pronunciación básica de nombres propios.

- Índices (personajes/lugares) y mapa.

- Formato: márgenes generosos, numeración clara de versos, e-book con navegación.

d) Calidad editorial

- Traducción revisada por filólogo/clásico.

- Claridad en criterios (si es en verso/prosa, si normaliza nombres, si marca epítetos).

- Bibliografía de referencia (no es requisito académico, pero suma E-E-A-T al lector).

Para una panorámica “lado a lado”, ver Traducciones de Homero: guía comparada.

2.3 Cómo leer para aprovechar la “oralidad”

- Leer en voz alta (5–10 min): percibes fórmulas y símiles como reguladores del ritmo.

- Subrayar epítetos (función de ancla y respiración).

- Marcar escenas-tipo (súplica, banquete, consejo) para ver la máquina épica en acción.

- Anotar símbolos (fuego, león, tormenta; cama/huerto en Odisea; escudo en Ilíada).

- Hacer “pausas de mundo”: tras un catálogo o ekfrasis, detente y ubica en el mapa.

2.4 Plan semanal sugerido (10 semanas por poema)

1–2: Introducción + cantos I–IV (Ilíada y Odisea por separado).

3–6: Bloques de 3–4 cantos con foco en discursos y símiles (anotar funciones).

7–8: Cantos centrales (XVI–XVIII Ilíada; IX–XII Odisea).

Semana 9: Clímax y resolución (XXII y XXIV Ilíada; XXI–XXIV Odisea).

Semana 10: Repaso comparado (temas ↔ recursos ↔ efectos).

2.5 Recursos de acompañamiento

- Literatura griega — marco histórico–cultural.

- Línea temporal: Grecia clásica.

- Literatura occidental — recepción amplia.

- Traducciones de Homero: guía comparada — cuadro comparativo.

2.6 Micro–glosario útil (5 términos)

- Kléos: gloria cantable (fama).

- Timé: honor/valor social reconocido en el presente.

- Moira: destino/límite; techo de lo posible.

- Xenia: hospitalidad regulada por norma sagrada.

- Hiketeía: súplica ritual (obliga a piedad).

FAQs – Preguntas Frevuentas

1) ¿Por qué La Ilíada y La Odisea siguen siendo relevantes hoy?

Porque fijan protocolos narrativos (arquetipos, pruebas, reconocimiento) que la literatura reutiliza hasta la actualidad. Sus preguntas —violencia, identidad, justicia, hospitalidad— son humanas y transhistóricas. Para el mapa mayor, ver Corrientes literarias y la recepción en Literatura occidental.

2) ¿Cuál conviene leer primero: La Ilíada o La Odisea?

Si buscas entrada amable, empieza por La Odisea; si te interesa el laboratorio ético de la guerra, ve a La Ilíada. Puedes combinar rutas con nuestras guías en Obras y la pieza Traducciones de Homero: guía comparada.

3) ¿Homero fue una persona o una escuela de poetas?

La cuestión homérica sigue abierta. Aquí leemos las epopeyas como corpus funcional que cristaliza una tradición oral. Si quieres el perfil del autor y su recepción, pasa por Homero: vida y legado del poeta griego universal.

4) ¿Qué ediciones/traducciones recomiendo en español?

Elige entre verso, verso libre o prosa, priorizando ediciones anotadas con mapas, glosarios y notas claras. En la guía comparada reviso criterios y casos: Traducciones de Homero: guía comparada.

5) ¿Cómo se relaciona La Ilíada con la Eneida de Virgilio?

La Eneida transforma lo homérico en programa cívico–político romano. Puentes y diferencias en Virgilio y la Eneida: el poeta que cimentó la literatura latina y Obras de Virgilio: La Eneida y su influencia (Próximo).

6) ¿Qué significa xenia, kléos, timé o moira?

- Xenia: hospitalidad sagrada (norma social).

- Kléos: gloria “cantable”.

- Timé: honor reconocido.

- Moira: destino/límite.

Glosario ampliado en Traducciones de Homero: guía comparada.

7) ¿Hay continuidad de estos motivos en la literatura hispana?

Sí: viaje, identidad y parodia atraviesan la tradición hispana. Ver Obras de Miguel de Cervantes, Don Quijote y más allá del caballero andante y el panorama de Literatura hispana.

8) ¿Qué lecturas complementarias recomiendas tras Homero

Para clásico grecorromano: Píndaro: himnos, odas y su legado y Virgilio y la Eneida. Para modernidades: Literatura del siglo XIX y Vanguardias literarias del siglo XX.

Cierre

Volver a Homero es escuchar cómo empezó a latir el relato occidental: una voz que organiza memoria, dolor y esperanza. Como lector migrante y actor de teatro, sigo descubriendo que el ritmo de estos poemas enseña a respirar la historia. Si este recorrido te ayudó, te invito a explorar más rutas en Poetas y Escritores, continuar por Obras y ampliar contexto en Corrientes literarias.

Para tender puentes con Roma y con la modernidad, consulta Virgilio y la Eneida y el panorama de Literatura contemporánea. Y si quieres elegir bien tu edición, pasa por Traducciones de Homero: guía comparada.