Poesía espiritual y religiosa: símbolos y lenguaje

¿Qué es la poesía espiritual y religiosa?

La poesía espiritual y religiosa es el lugar donde el lenguaje busca contacto, no solo explicación. Es espiritual cuando explora la interioridad, el sentido y el misterio humano sin depender de una tradición concreta. Es religiosa cuando ese impulso conversa de manera explícita con una comunidad de fe, sus textos, cantos y celebraciones.

En ambos casos, la clave no es imponer un mensaje, sino crear presencia: imágenes que iluminan, silencios que acompañan, ritmos que ayudan a respirar más hondo. Si te estás iniciando, conviene mirar primero el El lenguaje poético como una herramienta de escucha: la imagen, el sonido y el ritmo no son adornos; son la manera que tiene el poema de tocar lo que no sabemos decir de otra forma.

A veces, la mejor definición llega desde la experiencia.

«Llegué a Chile sin palabras y la poesía me tradujo; entendí que un verso también es una respiración compartida.» — Steve el poeta

Para evitar confusiones, pensemos así: la poesía espiritual puede hablar de luz, agua, casa, camino o aliento como símbolos abiertos; la poesía religiosa toma esos mismos símbolos y los ancla a una memoria concreta (un río sagrado, una fiesta, un salmo). En ambos casos, el lector no recibe un sermón, sino una invitación a mirar con más claridad.

Espiritual y religiosa: matices que suman

Espiritual: explora la profundidad humana con símbolos universales. Puede no citar ningún texto sagrado y, aun así, llevarnos a una zona de silencio, gratitud o asombro.

Religiosa: nace o se sitúa dentro de una tradición (cristiana, islámica, judía, afrodescendiente, budista, entre otras). Aquí el símbolo trae una historia: himnos, oraciones, fiestas y pasajes que lo alimentan.

Un ejemplo breve:

- Espiritual: “Lavo mi miedo en el río del amanecer.”

- Religiosa: “Lavo mi miedo en el Jordán de tu promesa.”

En la segunda línea, el río no es cualquiera: convoca una memoria que el lector reconoce.

Si quieres tener a mano el vocabulario que suele aparecer en estos textos, sirve mucho el Glosario de poesía: términos esenciales.

Para qué sirve: experiencia, sentido y transformación (sin moralina)

La buena poesía espiritual y religiosa no pretende dar clases ni ganar discusiones. Sirve para ordenar la experiencia por dentro. ¿Cómo lo hace?

- Hace visible lo invisible con imágenes que se sienten: luz tibia, agua que limpia, viento que despierta, casa que cobija.

- Acompaña con repeticiones y pausas que sostienen la atención del lector.

- Invita a la verdad: no exige certezas imposibles; pide honestidad.

- Crea comunidad: nos da un lenguaje compartido para hablar de lo que más nos importa.

Hay una idea que lo resume bien: la poesía no es un lujo de tiempos tranquilos; es una forma de vivir mejor lo cotidiano. Quien lo haya intuido reconocerá ese efecto de re-encantamiento cuando el mundo parece apagarse.

En mi caso, lo confirmo cada vez que vuelvo a mis cuadernos:

«Entre el kreyòl y el español encontré dos respiraciones para el mismo poema. La fe y la duda conversan si les das buen ritmo.» — Steve el poeta

Cómo leerla sin perder lo esencial

Leer poesía espiritual y religiosa no exige conocimientos previos, sino disposición. Este pequeño método ayuda:

- Busca el símbolo que manda. ¿Es la luz? ¿El agua? ¿El aliento? Nómbralo y síguelo.

- Escucha la música. Nota repeticiones, ecos, pausas. Esa cadencia te guía.

- Reconoce el giro interior. ¿En qué momento cambia algo por dentro? Puede ser una palabra, una imagen o un silencio.

- Cuida el contexto. Si el poema dialoga con una tradición, pregúntate de dónde viene esa imagen. No es lo mismo “un jardín” que “el jardín del Edén”.

Para entrenar la mirada paso a paso, apóyate en Cómo analizar un poema: método técnico paso a paso.

Respeto y cuidado: escribir sobre lo sagrado sin tropezar

Tratar con espiritualidad y religión pide una ética sencilla:

- Cita bien cuando uses palabras de una Escritura o un canto; nombra la fuente y el contexto.

- Evita los clichés: si vas a hablar de “luz”, dale cuerpo —¿de qué color?, ¿a qué hora?, ¿qué toca?— para que no se vuelva decorado.

- No expropies el dolor ajeno. La tragedia de otro no es un telón bonito.

- No colecciones exotismos. Es mejor profundizar en pocos símbolos que saltar de uno a otro sin comprensión.

- Escucha a la comunidad. Si escribes desde una experiencia compartida, pide permiso y cuida las palabras.

En este punto, conviene recordar que el ritmo también sostiene el sentido. No necesitas fórmulas; basta oír cómo respira el poema y ajustar el pulso. Para eso ayuda Métrica en español: arte menor y arte mayor — etiqueta: publicado.

«Me hice electricista; la poesía me enseñó otra forma de conducir corriente.» — Steve el poeta

Para seguir leyendo, con los pies en la tierra

Cuando un ensayo dice con belleza lo que venimos sintiendo, vale recomendarlo con una frase breve y clara. Jane Hirshfield, por ejemplo, escribe sobre el aliento/espíritu y la casa como imágenes centrales de lo espiritual, con una sencillez que anima a escribir y a vivir; y, en Chile, el canto a lo divino muestra un puente vivo entre fe, música y poesía que conviene conocer en su historia y su práctica.

Próximo paso natural

Si te interesa el corazón de este tema, aquí continua el recorrido por las imágenes que sostienen estos poemas: Símbolos de la poesía espiritual y religiosa: guía práctica.

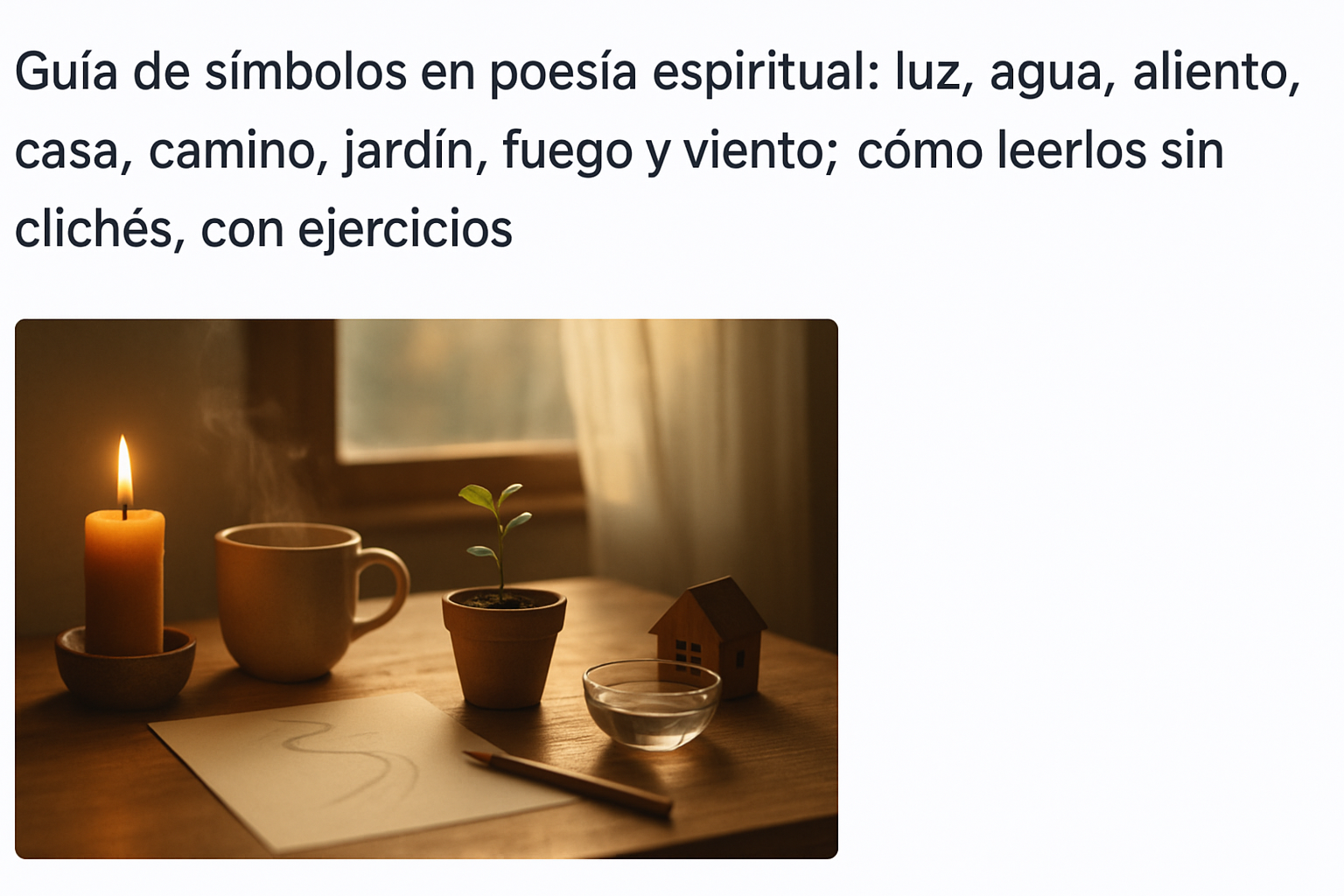

Símbolos que vuelven una y otra vez (y cómo leerlos sin caer en tópicos)

Los símbolos en la poesía espiritual y religiosa no son adornos: son puentes. Cuando aparecen, lo hacen para llevarte de una experiencia concreta (luz en una ventana, agua que corre, una casa que resguarda) a una pregunta interior. Aquí tienes un mapa práctico para leerlos —y si te animas, también para escribirlos— con ejemplos sencillos y mini-ejercicios.

«Crecí entre rezos y tambores; en Chile entendí que la oración también tiene métrica. Escribo desde esa frontera donde la luz y la duda no se cancelan.» — Steve el poeta

Luz y sombra: revelación, desvelo y cuidado de la mirada

La luz no es “lo bonito” y la sombra “lo malo”. En estos poemas, la luz puede ser atención, conciencia, gratitud; la sombra, memoria, misterio, lugar para que algo germine.

Cómo leerla: pregunta qué ilumina esa luz (un rostro, una mesa, un miedo), desde dónde ilumina (mañana, tarde, vela, ventana), y qué deja en penumbra.

Ejemplo sencillo: “Abro la cortina y la mesa se vuelve promesa.”

Evita: frases vacías tipo “luz divina” sin cuerpo. Ponle hora, color y temperatura.

Mini-ejercicio (2 minutos): nombra tres luces de tu día (pantalla, amanecer, pasillo). Elige una y descríbela sin nombrar la luz, solo por sus efectos (sombras, calor, reflejos).

Para ampliar vocabulario y matices, te servirá el Glosario de poesía: términos esenciales.

Agua: purificación, nacimiento y memoria que corre

El agua limpia, bautiza, consuela, despierta. Pero no cualquier agua dice lo mismo. No es igual un cántaro que un río, una lluvia breve que una marea.

Cómo leerla: pregunta qué arrastra y qué deja el agua; si el movimiento es hacia adentro (introspección) o hacia afuera (salida, misión).

Ejemplo sencillo: “Enjuago el día en el lavamanos de la madrugada.”

Evita: metáforas grandilocuentes sin objeto. Si el agua lava, ¿qué lava? Si bautiza, ¿a quién?

Mini-ejercicio (3 minutos): escribe cuatro líneas donde el agua haga dos cosas concretas (enfriar, aflojar, reflejar, empujar). No uses la palabra “agua”.

Aliento (espíritu): voz, respiración y presencia

“Aliento” es una palabra humilde y poderosa. Conecta cuerpo y sentido: respiramos y, al hacerlo, decimos. Algunos ensayos sobre poesía espiritual hablan del aliento como casa móvil, una forma de estar en el mundo con más atención.

Cómo leerlo: detecta si la respiración del poema es corta y entrecortada (urgencia, súplica) o larga y serena (confianza).

Ejemplo sencillo: “Cuenta conmigo, respiración que vuelve.”

Evita: convertir el aliento en idea abstracta. Escúchalo en la cadencia de las líneas.

Pista útil: para afinar oído y ritmo, vuelve a El lenguaje poético y a Recursos literarios en la poesía: guía con ejemplos.

«Entre el kreyòl y el español encontré dos respiraciones para el mismo poema.» — Steve el poeta

Casa y camino: hogar del alma y peregrinación

La casa puede ser techo real, comunidad, abrazo; el camino, aprendizaje, tiempo, búsqueda. Juntos dibujan una tensión hermosa: pertenecer y salir, guardar y arriesgar.

Cómo leerlos: observa si la casa contiene o asfixia; si el camino es huida o llamado.

Ejemplo sencillo: “La taza sabe mi nombre aunque la ciudad me olvide.”

Evita: “hogar” genérico. Muestra objetos: manteles, marcos, olor a sopa; o señales de camino: tierra en los zapatos, una curva, una luz a lo lejos.

«La casa vuelve en mis poemas: es mi forma de agradecer los techos que me dieron cuando llegué a Chile.» — Steve el poeta

Jardín, árbol y semilla: cuidado, crecimiento y tiempo

No hay espiritualidad sin tiempo y cuidado. El jardín es disciplina amable; la semilla, promesa; el árbol, madurez que da sombra y fruta.

Cómo leerlos: pregunta quién cuida el jardín, qué se poda y qué se riega.

Ejemplo sencillo: “En silencio, podé tres culpas y regué la risa.”

Evita: “florecer” por costumbre. ¿Qué florece? ¿Cuándo? ¿Con qué clima?

Mini-ejercicio (3 minutos): haz una lista de cinco tareas de jardín (podar, abonar, trasplantar…). Escribe un verso por tarea, aplicándola a algo interior (podar un rencor, trasplantar un miedo).

Fuego y viento: deseo, prueba y transfiguración

El fuego puede purificar o destruir; el viento puede animar o arrasar. Si aparecen, que no sea solo por “épica”.

Cómo leerlos: pregunta qué se consume y qué queda; si el viento mueve o desplaza.

Ejemplo sencillo: “Sopla la tarde y mi rigidez aprende a doblarse.”

Evita: barroquismo. El fuego no debe tapar lo que intenta mostrar. Deja ceniza, olor, marca.

Cómo elegir un símbolo eje (y sostenerlo hasta el final)

- Empieza desde una escena concreta. Mejor “una taza humeando a las 6:40” que “una mañana bendita”.

- Qué cambia en ti. El símbolo debe mover algo por dentro (un pensamiento, un gesto).

- Una acción, no solo un brillo. La luz abre; el agua afloja; el aliento vuelve; la casa guarda; el camino llama.

- Evita coleccionar. Dos o tres símbolos bien trabajados valen más que un catálogo entero.

- Respira con el poema. Lee en voz alta y escucha si el ritmo acompaña lo que quieres decir.

Apoyo para el lector curioso: Cómo analizar un poema: método técnico paso a paso — etiqueta: publicado.

Apoyo para quien escribe: Recursos literarios en la poesía: guía con ejemplos — etiqueta: publicado.

«Si un poema no tiembla en el cuerpo, no lo firmo. La emoción necesita música.» — Steve el poeta

Dos ventanas para profundizar (lecturas cercanas)

- Una mirada sobre el aliento y la casa. Hay ensayos que explican con palabras sencillas cómo el “aliento” vuelve el poema un lugar habitable; leerlos ayuda a escribir con el oído despierto.

- La tradición del canto a lo divino en Chile. Acerca la poesía religiosa a la vida diaria con cantos, décimas y celebraciones; conocer su historia abre puentes entre comunidad y poema.

Si te interesa el contexto, busca estas lecturas por su nombre y lee con calma; lo importante es cómo lo incorporas: con respeto y con escenas concretas, no con frases hechas.

Pequeño taller de símbolos (aplicable hoy mismo)

Ejercicio 1 — Luz y casa (5–7 minutos)

- Escribe una escena real de tu semana con luz (hora, color, objeto que ilumina).

- En tres líneas, muestra cómo esa luz cambia algo en la casa (tu ánimo, una decisión, una conversación).

- Prohibido usar las palabras “luz”, “feliz” o “divino”. Deja que el lector lo sienta.

Ejercicio 2 — Agua y camino (7–8 minutos)

- Piensa en un camino que haces seguido (trabajo, mercado, clase).

- Escribe cuatro líneas donde algo de agua intervenga (llovizna, charco, sudor, vaso).

- En la última línea, muestra qué aprendiste sin explicarlo.

Cuando termines, léelo en voz alta. Si te falta aire, acorta; si sobra, respira más hondo entre líneas. Repasa el El lenguaje poético — etiqueta: publicado para ganar claridad sin perder emoción.

«Mi regla es simple: cada imagen debe tocar tierra.» — Steve el poeta

Siguiente paso del recorrido

Si ya reconoces tus símbolos y sabes sostenerlos, toca afinar la manera de decir: metáforas claras, imágenes que se sienten, repeticiones que acompañan y silencios que dejan espacio al lector. Puedes seguir con Lenguaje místico: recursos para decir lo sagrado en poesía.

Lenguaje místico: recursos para decir lo sagrado en poesía

El lenguaje místico no inventa otra lengua: limpia la que ya tenemos para que la experiencia pase completa. Cuando un poema se vuelve espiritual o religioso, las palabras dejan de explicar y empiezan a encarnar: una imagen se vuelve escena, un ritmo acompasa la respiración y un silencio deja espacio para que algo ocurra.

«La escena me dio voz; la página, silencio con ritmo.» — Steve el poeta

Metáforas aterrizadas: de la idea a la escena

Una metáfora funciona cuando nace de algo vivido. Decir “luz divina” suena grandioso, pero queda lejos; en cambio, “la taza quedó tibia en la ventana” acerca la experiencia al cuerpo: vemos el vapor, sentimos el calor, intuimos el sosiego.

Cómo aplicarlo: piensa en objetos, lugares y gestos concretos. Si escribes “fe”, pregúntate: ¿a qué huele?, ¿en qué parte del día la reconozco?, ¿qué hago distinto cuando aparece?

Apoyo práctico: Recursos literarios en la poesía: guía con ejemplos .

Imágenes sensoriales y cruce de sentidos

Lo espiritual se entiende mejor cuando se siente. Ver, oír, oler, tocar, saborear: una sola imagen que combine dos sentidos puede abrir una puerta.

- “El pan canta cuando lo parto” (oído + tacto).

- “El agua huele a hierro y descanso” (olfato + gusto).

Evita la imagen vacía: “luz hermosa”, “fragancia celestial”. Cambia por detalle: color, temperatura, textura, origen.

Ejercicio breve (3 minutos): describe un momento de calma sin usar la palabra “calma”. Elige dos sentidos y déjalos trabajar.

Repeticiones que acompañan (sin sermonear)

Las repeticiones bien usadas sostienen la lectura como un pulso. Pueden ser al inicio de los versos (“Vuelvo…”), al interior (“…y vuelvo…”) o en secuencias cercanas (“hoy… hoy… hoy…”).

- Sirven para memoria y música.

- Dan énfasis sin gritar.

- Crean compás para la respiración.

La clave es la medida: dos o tres repeticiones pueden acompañar; diez pueden cansar.

Apoyo práctico: Cómo analizar un poema (te ayuda a detectar estos patrones cuando lees y a pulirlos cuando escribes).

Silencios que dicen: pausas y espacio en blanco

El silencio no es vacío: es aire. Un corte de línea a tiempo, un punto que llega un poco antes, una frase que se guarda para el final… Todo eso organiza la atención.

- Deja respiro entre imágenes fuertes.

- No expliques lo que la escena ya mostró.

- Quita la última frase si repite lo anterior: lo que el lector completa también es parte del poema.

Sugerencia sencilla: lee en voz alta y marca dónde te falta aire. Ese lugar te pide un corte o una frase más breve.

¿Verso libre o forma fija?

Las dos opciones sirven, según lo que buscas. El verso libre da movilidad y permite seguir el pulso de la emoción; una forma fija (por ejemplo, un soneto) ofrece disciplina y puede convertirse en una práctica de atención.

- Si escribes con verso libre, cuida que el corte ayude a entender y a sentir (no cortes palabras por capricho).

- Si usas una forma fija, recuerda que la estructura está al servicio de la claridad (no fuerces palabras solo para “cerrar” una rima).

Lectura recomendada: Poesía en verso libre.

Mini–taller de lenguaje (aplicable hoy mismo)

Ejercicio 1 — De la idea a la escena (6–8 minutos)

- Elige una “idea grande” (gratitud, perdón, esperanza).

- Escribe una escena real donde esa idea aparece (lugar, hora, objeto).

- Quita la palabra de la idea (“gratitud”) y deja que la escena la insinúe.

- Lee en voz alta y ajusta cortes para que la respiración acompañe.

Ejercicio 2 — Repetición con medida (5–6 minutos)

- Elige una palabra sencilla (“vuelvo”, “escucho”, “abro”).

- Escribe cuatro líneas donde esa palabra aparezca al inicio de los dos primeros versos, desaparezca en el tercero y regrese en el cuarto con una variación.

- Limpia cualquier repetición que no sume ritmo o sentido.

«Si un verso no tiembla en el cuerpo, prefiero trabajarlo un día más. La emoción necesita música.» — Steve el poeta

- Si buscas una lista clara de herramientas con ejemplos, visita Recursos literarios en la poesía: guía con ejemplos.

- Si quieres escuchar tu propio ritmo y cortar con sentido, pasa por Poesía en verso libre .

- Para revisar cómo leer con calma y detectar repeticiones, silencios y giros, consulta Cómo analizar un poema.

- Y si necesitas poner nombre a algo que te suena pero no sabes cómo llamarlo, guarda Glosario de poesía: términos esenciales.

Música interior: ritmo, métrica y rima

Antes que un tema de teoría, la música del poema es un asunto del cuerpo: cómo respiras, dónde frenas, en qué palabra apoyas el pie. Cuando esa música acompaña la experiencia espiritual o religiosa, el texto se vuelve más claro y más hondo a la vez.

«Me hice electricista; la poesía me enseñó otra forma de conducir corriente.» — Steve el poeta

El pulso: leer con el cuerpo

Lee el verso como si caminaras. Si te falta aire, corta antes; si te sobra, guarda silencio. Ese pulso no busca lucirse: sostiene la imagen para que llegue entera.

Un truco sencillo: coloca la palabra más cargada al final del verso; gana fuerza y memoria. Si la dejas en medio, puede perderse entre pasos.

Para entrenar oído y decisiones de corte, vuelve a Poesía en verso libre y a El lenguaje poético.

Métrica sin miedo: medida al servicio del sentido

La métrica es medir el verso para que suene parejo o con un patrón de variaciones. No necesitas tecnicismos para sentirlo: cuenta sílabas “con los dedos” y verás cómo ciertas longitudes te piden pausas diferentes.

- Versos breves (arte menor) → velocidad, luz, chispa.

- Versos largos (arte mayor) → amplitud, meditación, recogimiento.

Si quieres una guía clara y amable, consulta Métrica en español: arte menor y arte mayor y la Tabla de metros más usados en español (con ejercicios). Te darán referencias sin encadenarte: aquí la regla principal es que el sentido mande.

«Cuando el verso se alarga, la memoria respira; cuando se acorta, la emoción se afila.» — Steve el poeta

Rima, aliteración y eco: repetir para recordar

La rima es una herramienta de memoria. Puede ser consonante (más exacta) o asonante (más leve). Úsala cuando sostenga la intención; evita forzar palabras solo para “cerrar” un sonido.

- Asonante sugiere; consonante subraya.

- Rima interna (dentro del verso) crea un eco sutil.

- Aliteración (repetir consonantes) puede imitar un soplo, un río, una vela.

Para decidir qué te conviene, revisa Rima en la poesía: asonante vs. consonante con ejemplos. Notarás que, bien usada, la rima no encorseta: acompaña.

Dónde cortar el verso (y por qué)

Un corte a tiempo abre espacio para que el lector complete. Tres criterios prácticos:

- Respiración: corta donde naturalmente tomarías aire.

- Imagen: no separes lo que pertenece junto (“casa abierta”, “aliento tibio”).

- Golpe final: si una palabra debe quedarse sonando, ponla al final.

Cuando dudes, vuelve a leer en voz alta y apóyate en Cómo analizar un poema: método técnico paso a paso para revisar decisiones de ritmo y pausa.

Silencio con sentido: pausas, blancos, descansos

El silencio no es vacío. En poemas espirituales, una pausa bien puesta puede equivaler a una inhalación. Deja aire tras una imagen fuerte, evita explicarla de inmediato. El lector agradecerá participar: completar con su propia experiencia también es parte del encuentro.

Combinar herramientas sin abrumar

- Un poema breve con rima suave puede funcionar como letanía.

- Un poema largo sin rima, pero con ecos internos, puede llevar a un estado de contemplación.

- La mezcla es válida si el resultado suena honesto. No es concurso de técnicas; es cuidado del sentido.

Mini–taller (aplicable hoy mismo)

Ejercicio 1 — Pulso y aire (6–8 minutos)

- Escribe 6–8 versos sobre una escena real (ventana, taza, calle).

- Lee en voz alta y marca con una “/” donde te falta aire.

- Corta allí los versos. Mueve una palabra fuerte al final si la oyes perderse.

- Vuelve a leer: ¿mejora la respiración del poema?

Ejercicio 2 — Eco y memoria (7–9 minutos)

- Elige una vocal dominante para un momento (por ejemplo, “a” para calma).

- Escribe 6 versos sin rima obligatoria, pero buscando ecos suaves de esa vocal.

- Prueba una rima interna en un solo verso. Si destaca, mantenla; si distrae, quítala.

- Deja silencio (línea corta o punto) tras la imagen más fuerte.

Si quieres más práctica guiada, guarda Ejercicios de poesía: rutina para entrenar la voz.

Señales de que la música está funcionando

- Puedes recitar el poema sin tropezar.

- Un lector nuevo recuerda una línea después de la primera lectura.

- No necesitas explicar el final: la música deja la sensación que buscabas.

Señales de alerta (ajusta antes de publicar)

- Rimas que obligan a palabras raras o frases forzadas.

- Versos tan largos que ahogan la imagen.

- Cortes que separan parejas naturales (“pan tibio”, “mano abierta”).

- Repeticiones que cansan en lugar de acompañar.

Tradiciones y enfoques (mundo hispano en diálogo)

La poesía espiritual y religiosa no vive en el aire: respira en comunidades. En el mundo hispano, esa respiración se oye en templos, fiestas, décimas, cuecas, villancicos, romanceros, procesiones y lecturas públicas. Entender el contexto te ayuda a leer con más justicia y a escribir con más verdad.

Chile: canto a lo divino, memoria y presente

En Chile, el canto a lo divino mantiene viva una forma de decir lo sagrado con guitarras traspuestas, décimas y vigilias. No es un museo: es vida comunitaria. Cuando un poeta se acerca a esa tradición, conviene escuchar antes de hablar: tomar nota de cómo el ritmo acompaña la oración, cómo las imágenes nacen de oficios, clima y campo.

Para ampliar el mapa chileno, revisa La poesía en Chile: rasgos y temas.

«Migré con una lengua y me recibieron con otra. Aprendí a rezar escuchando décimas: el aire se volvió métrica.» — Steve el poeta

Herencias ibéricas y latinoamericanas

En la península, la poesía religiosa cruzó romances, loas, villancicos y formas fijas como el soneto. Cruzó el océano y en América se mezcló con lo indígena y lo afrodescendiente, dando lugar a imágenes nuevas: mar y cordillera, maíz y lluvia, tambores y flores de cementerio. En esa mezcla, el símbolo conserva su memoria pero aprende a hablar otros acentos.

- Para un vistazo regional, conserva a mano Poesía latinoamericana: voces y movimientos.

- Para el arco peninsular, te orientará La poesía en España: tradición y vanguardia.

Ecos de otras espiritualidades (sin turismo simbólico)

El diálogo con lo islámico, judío, afro o budista puede enriquecer si se hace con respeto. La regla es simple: profundiza en pocos símbolos y nombra tus fuentes. Si una imagen viene de un rito que no es el tuyo, escúchalo en su casa antes de llevarlo a la tuya. Evitarás exotismos y ganarás verdad.

«No colecciono símbolos: cuido dos o tres y les pregunto todos los días qué quieren decir.» — Steve el poeta

Taller práctico: cómo escribir con honestidad (y sin caer en clichés)

Escribir poesía espiritual y religiosa no es aprender fórmulas, sino cuidar tres cosas: la escena, la música y la ética.

1) De la vivencia al verso

- Piensa en una escena real (lugar, hora, objetos).

- Elige un símbolo eje (luz, agua, aliento, casa, camino).

- Di qué cambia en ti gracias a esa escena (gesto, ánimo, decisión).

2) Música que acompaña (no que tapa)

- Lee en voz alta y marca donde te falta aire.

- Mueve palabras fuertes al final de verso.

- Quita repeticiones que no sumen memoria o compás.

Si necesitas pulir oído, vuelve a Poesía en verso libre y a Cómo analizar un poema.

3) Ética del texto (respeto y contexto)

- Si usas citas sagradas, indica fuente y traducción.

- Evita usar el dolor ajeno como escenografía.

- Si dialogas con otra tradición, nómbrala y escucha a sus voces.

- Desconfía de las frases hechas: mejor detalle que consigna.

Apoyo para el trabajo fino: Recursos literarios en la poesía: guía con ejemplos — etiqueta: publicado y Recursos literarios más usados: ficha rápida para taller (con enfoque práctico) — etiqueta: próximo.

Mini–rutina de escritura (15 minutos)

Bloque A — Preparar (4 min)

- Escribe una lista de 5 objetos que tocaste hoy.

- Elige 1 y descríbelo sin adjetivos abstractos (solo cualidades físicas).

Bloque B — Componer (7 min)

- Con ese objeto, arma 6–8 versos.

- Introduce 1 repetición (una palabra sencilla) y 1 silencio (verso corto).

Bloque C — Revisar (4 min)

- Quita la línea que explica lo ya mostrado.

- Lee en voz alta: si una palabra se pierde, colócala al final del verso.

Refuerzos para seguir entrenando: Ejercicios de poesía: rutina para entrenar la voz.

«Si la imagen no toca tierra, reescribo. Prefiero un verso limpio a una idea grandilocuente.» — Steve el poeta

Preguntas frecuentes (respuestas claras)

¿Puedo escribir poesía espiritual sin confesar una fe?

Sí. Lo espiritual es una búsqueda humana: atención, sentido, gratitud, cuidado. La sinceridad vale más que una etiqueta.

¿Cómo evito la moralina?

Cuenta escenas y deja que el lector llegue. Si explicas la lección, el poema se vuelve sermón. Confía en la imagen y en el silencio.

¿Verso libre o forma fija?

Lo que pida la experiencia. El verso libre da movilidad; una forma fija ofrece disciplina. Ambas sirven si cuidan el sentido.

¿Cómo cito textos sagrados?

Con fuente, traducción y contexto. Si adaptas, dilo. No tomes un versículo suelto como si no tuviera historia.

¿Qué símbolos conviene evitar?

Ninguno está prohibido; lo que cansa es el cliché. Si dices “luz”, hazla concreta: color, hora, lugar, efecto.

¿Dónde compartir o publicar?

Empieza por tus lectores cercanos (taller, comunidad). Luego, busca opciones como Publicar tu libro gratis y la guía Publicar poesía: ruta básica para autores emergentes.

¿Y si quiero trabajar con música o escena?

Explora la unión natural entre ritmos, palabra y cuerpo en Poesía y música: letras que son poesía y acércate a la oralidad en Poesía urbana y slam poetry: la fuerza de la voz en vivo.

Cierre

La poesía espiritual y religiosa no viene a cerrar preguntas: abre una ventana y pone el aire a circular. Si hay símbolos que ya te acompañan —luz, agua, aliento, casa, camino— cuídalos como quien riega una planta: con paciencia, con escucha y con alegría. Aquí tienes un mapa para seguir escribiendo y leyendo sin perder lo esencial. Si quieres, puedo hacer una pasada final para unificar tono, etiquetar los enlaces que vayas añadiendo y dejar todo listo para publicar.